讲座报道 | 胡晓明:富春山居图的心灵世界

日期:2021-06-03 来源:深圳市民文化大讲堂

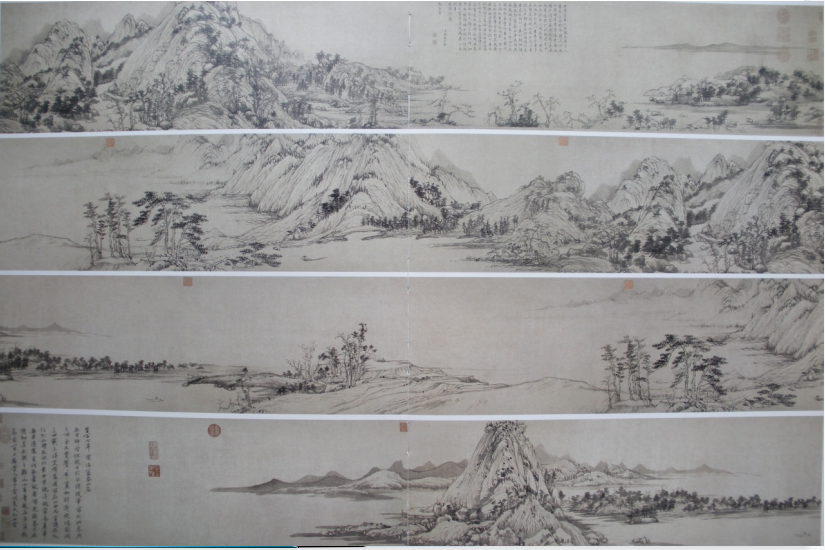

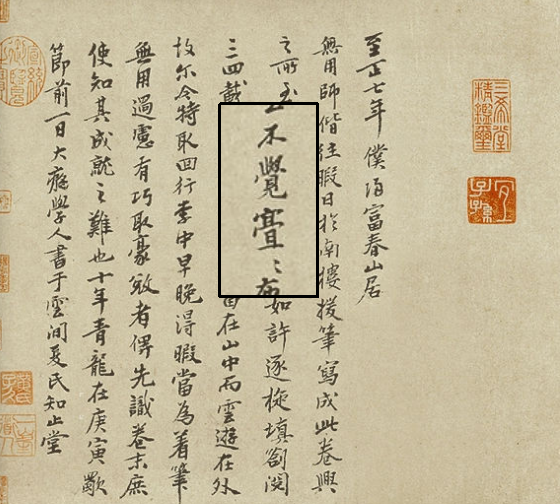

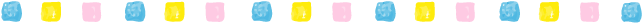

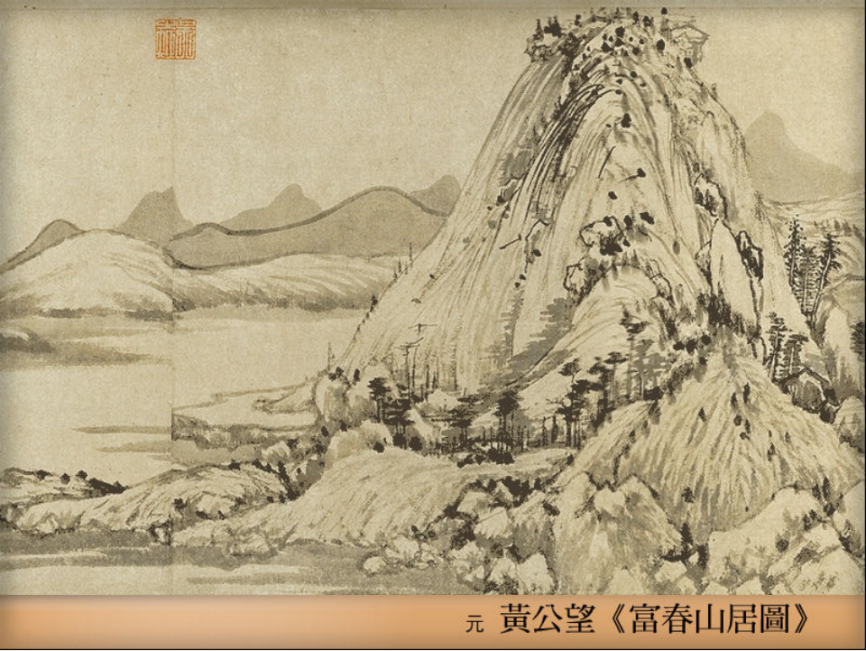

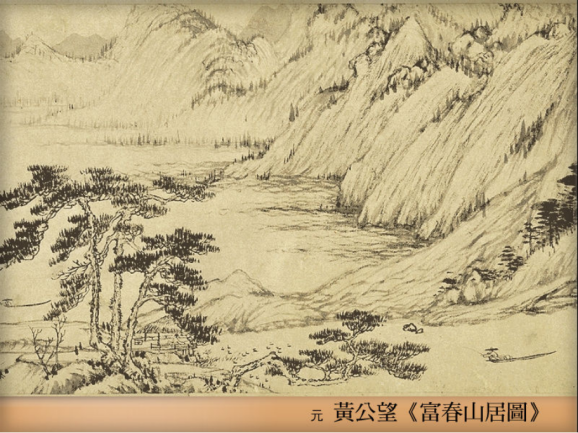

编者按:5月15日下午,深圳市委宣传部、深圳市社科联联合邀请华东师范大学中文系终身教授、江南研究中心主任胡晓明老师作客深圳市民文化大讲堂,为市民朋友做了一场题为《富春山居图的心灵世界》的精彩讲座。 导 读 不同的人群会从不同的角度去欣赏作品,不同的学科也会从不同的角度去研究作品。一个经典的作品拥有深厚的内涵,我们可以从艺术史的角度、宗教的角度、政治的角度……各种各样文学的角度去欣赏它。那么如何从文化心灵的角度去解读《富春山居图》呢? 观点一:黄公望其人的心灵世界,画以明志的作品。 “元四大家”之首的黄公望是个“复杂”的人,他是典型的诗书画兼擅的文人画家。在至今存世的黄公望诗作中,便有相当一部分是题画诗。题画诗是中国画“诗画合一”艺术精神内核的外化,从宋代伊始就成了中国一种非常成熟的艺术理论,而其中最核心的理论——画以明志,是黄公望心灵世界的一个表现。 观点二:富春江所处的江南文化背景。 《富春山居图》——以长卷的形式描绘了富春江两岸初秋的秀丽景色,以清润的笔墨、简远的意境,把浩渺连绵的江南山水表现得淋漓尽致。黄公望在这条江周边生活了很长时间,经常去江边写生,经常到江湾的地方坐着发呆,看飞瀑流泉,看云飞云起。其中富春江意象史中最核心的部分是严子陵,黄公望希望通过他的艺术安顿严子陵的生命,也让他的生命成为富春江意象史中的一个部分。 观点三:中国山水审美意识的演变历程 中国的山水审美意识是中国人独特的。西方国家在文艺复兴时代之前基本上不太去描写刻画自然、山水、风景类的作品,因为在他们的意识里山上有神灵,是万不可轻易去攀登,所以直到文艺复兴之后才开始有大量的风景画。中国的山水意识领先西方国家1000年之久,所以《世界史纲》的作者威尔士曾经说过山水审美是中国文化对世界文化的一项贡献。 观点四:山水与中国儒道文化心灵 什么是作品之心灵?有三种真实的心灵。一是黄公望之心,他当初为什么要画这幅画的心事。这个很难知道。二是读画者之心。这个在不同的时代,有不同的主观性。三是历史的一片片拼图。有客观也有主观,把这些碎片一块一块地拼起来之后,才能得出一幅伟大作品的“文化心灵”。 上图《富春山居图》,很明显是一幅水墨画。它给予人一种很清淡,却又带着一些荒芜寒凉的意味,让人一看就觉得离我们这个时代很远……从画中可以看出它像一首诗歌起承转合、对偶照应;像一曲音乐的韵律变化,附有和声。它是绘画中的音乐,山水中的诗篇,宇宙中的灵视。 佛教讲因果涵盖三生——前生、今生、来生,由此形成一条无穷尽的横线。《富春山居图》也有它的三生,如果本传是今生,那么它所处的时代和那个画家创造了它的今生;一个伟大的艺术作品,毫无疑问会产生以后,所以有了来生;而《富春山居图》的前世姻缘便是它的前生。前传、后传、本传分别对应了它的前生、来生和今生…… 《富春山居图》后传 后传之一:董其昌题跋 董其昌擅于山水画,以佛家禅宗喻画,倡"南北宗"论,为"华亭画派"杰出代表,画作及画论对明末清初的画坛影响甚大。 “忆在长安,每朝参之隙,征逐周台幕,请此卷一观,如诣宝所。虚往实归,自谓一日清福,心脾俱畅。顷奉使三湘,取道泾里,友人华中翰为予和会,获购此图,藏之画禅室中,与摩诘《雪江》共相映发。吾师乎、吾师乎。一丘五岳都具是矣”。 董其昌说在长安时,曾去官员的幕府中观看这幅画作,看了之后“自谓一日清福, 心脾俱畅”。于是他买下了这幅作品放在他的画禅室中,与王摩诘的《雪江图》共相映发。在这里我们可以得到一个非常重要的信息——这幅画在董其昌这就变成了中国画南宗派的经典。从董其昌的评价中可以看到这幅图生命的延续、价值的体现。 后传之二:沈周题跋 沈周是吴门画派的开创者,吴门是苏州的别称。吴门画派有着不可忽视的历史地位,是个很有影响力的流派。而这个画派的渊源就在于黄公望的《富春山居图》。 沈周模仿、临摹过《富春山居图》。“大痴黄翁在胜国时,以山水驰声东南,其博学惜为画所掩。所至三教之人,杂然问难,翁论辩其间,风神竦逸,口如悬河。今观其画,亦可想见其标致”,这段话传递了很重要的信息。站在今天的立场,黄公望是位画家、艺术家,但是在那个时代的沈周看来黄公望是文化中心的核心人物,是沙龙的领袖。当时经常有三教九流的人去问黄公望各种各样的问题,“翁论辩其间”所有问题他都能对答如流。所以,时至今日我们仅仅把黄公望看成是位画家是不对的,“其博学惜为画所掩”。 黄公望在那个时代确实是站在文化中心的人物,是一个重要的画坛领袖。他当初在江南结识了很多朋友,在朋友圈子里可聊天喝茶,亦可讨论各种关于人生宇宙的事。所以我们不能把《富春山居图》仅仅看作是山水画,它之中的文化内涵也是极其丰富的。 后传之三:邹之麟题跋 邹之麟是明代画家,他曾经临摹过黄公望的《富春山居图》,画的山水图轴很像黄公望的绘画风格。在继承了元代黄公望到明代吴门画派的基础上,形成了自己特有的绘画风格,在明末清初的画坛上有一定的声望。 “余平生喜画师子久,每对知者论子久画,画中之右军也,圣矣,至若富春山图.笔端变化鼓舞,又右军之兰亭也,圣而神矣”。他把黄公望誉为绘画中的王羲之,把《富春山居图》誉为画中的《兰亭序》。从这段题跋中,读出一个信息——当时整个中国画的传统地位在逐渐地上升,越来越多的人发现其中很多值得玩味的东西。邹之麟在题跋当中提到“笔端变化鼓舞”,这是指我们初品一些作品时,觉得它没什么活力,奄奄一息,但是当仔细去品味的时候,会发现它的每一棵树、每一颗石头、每一座山都是气韵生动的。 后传之四:吴问卿故事 吴问卿是著名的收藏家,喜欢收藏书画等艺术品。 “家有云起楼,山有秋水庵,夫以据一邑之胜矣。溪山之外,别具溪山,图画之中,更添图画。且也名花绕屋,名酒盈樽,名书、名画、名玉、名铜环而拱一富春图。尝闻天上有富贵神仙,岂胜是耶?又闻子久当年,元是仙人,故遗此迹与问卿游戏耶?国变时,问卿一无所问,独徒跣而携此卷,嗟乎。此不第情好寄之,直性命徇”。 吴问卿家中有云起楼和秋水庵,在当时是非常有名的景点。“名酒盈樽,名书、名画、名玉、名铜环而拱一富春图”,他收藏了很多东西,而这些名品都是围绕着一个中心——《富春山居图》。当时国变,明朝被清兵所亡,于是吴问卿“独徒跣而携此卷”。“徒跣”的意思是赤足,这里指以拿着此幅画去殉国。 吴问卿带着《富春山居图》以性命相殉,结果画被他侄儿救了回来,但是画已经被烧断了,变成了两节,且前面一节被烧掉了几米只剩下了一座山,于是剩下的部分叫《剩山图》。《剩山图》藏于中国台北故宫博物馆。 这个传奇的故事也为这幅画增添了重要的一笔——亡国之痛。当初黄公望作图时也带有亡国之痛,吴问卿非常了解黄公望的心灵,所以才以画殉明朝。 《富春山居图》的后传,这幅画产生之后有各种各样的加持,绘画史上也不断给它增加各种价值,而且这些价值都非常有意思。所以经典之所以成为经典,正是因为它是这样一层一层叠上去的。我们说一个伟大作品的“心灵世界”,其实正是一幅文本、时间与文化的拼图。 《富春山居图》前传 中国山水审美意识之发生 “山水有可行者,有可望者,有可游者,有可居者”(《佩文斋书画谱》卷一三郭熙《山水训》)。中国山水审美意识的发生有四个词——可行;可望;可游;可居。 l 可行:旅行的山水 最早的山水意识形成于东晋时期,其中最重要的人物是永嘉太守谢灵运。他喜欢游山玩水,那时候山上没有路,于是他找部下开辟道路。写下了很重要的旅行的山水,成为了中国山水诗的鼻祖,写下了很多绝美的山水诗。 l 可望:远观的山水 在东晋时期,有许多画家、艺术家认为可以以玄学的眼光去看山里的神或者山里的道。也就是说看山不光是山,而是把山看成一种哲学、一种宗教、一种神灵那般美的事物。所以可望的山水是玄学的、远观的,而从山水中读出的人生哲学,也是玄学。 l 可游:流连的山水 从六朝到唐朝时期,大量的山水诗人、田园诗人游览、流连于山水间,不断地去观赏、登山、游水……这个时候的山水不再仅仅是旅行,而且还是游玩对象,与人的心灵发生了更多的关联。 可游的山水也有大量的文献,王献之《帖》:“镜湖澄澈,清流泻注,山川之美,使人应接不暇”;雷次宗《与子侄书》:“爰有山水之好”谢灵运《游名山志》:“夫衣食、人生之所资,山水、性分之所适”。 l 可居:庭院的山水 可居的山水比可行的山水还要早,最早形成于东汉时期。可居的山水就是私家园林,东汉时期的豪族就开始有大的田园了。 比如仲长统,在《昌言》有载:“使居有良田广宅,背山临流,沟池环匝,竹木周布,场圃筑前,果园树后。舟车足以代步涉之艰,使令足以息四体之役。养亲有兼珍之膳,妻孥无苦身之劳。良朋萃止,则陈酒肴以娱之;嘉时吉日,则亨羔豚以奉之。蹰躇畦苑,游戏平林,濯清水,追凉风,钓游鲤,弋高鸿。讽于舞雩之下,咏归高堂之上”。 比如石崇,在《金谷诗序》有载:“有別廬在河南縣界金谷㵎中,去城十里,或高或下,有淸泉、茂林、眾果、竹、柏、藥草之屬,金田十頃,羊二百口,雞猪鵝鴨之類莫不畢备,又有水碓、魚池、土窟,其爲娱目歡心之物备矣”。 由上两个例子不难看出,在东汉时期就有可居的山水了。只是那时期可居的山水更多是以物质的形式存在,并没有达到艺术的创造或是精神的家园。 那么山水是什么呢? 是人的精神、是人的性分、人的性情、人的性命所适……所以就开始更多地向精神方向发展,后来便形成了绘画。黄公望的老师董源、巨然等人开始把江南山水的美好意喻用绘画的形式展现出来。最早时期的王维、吴道子亦是如此。 可观的山水更多的是中国人心灵与山水的相遇。比如《水经注》当中引到了袁菘的《宜都记》“常闻峡中水疾,书记及口传悉以临惧相戒,曾无称有山水之美也。及余来践跻此境,既至欣然,始信耳闻之不如亲见矣。其叠岬秀峰,奇构异形,固难以词叙。林木萧森,离离蔚蔚,乃在霞气之表,仰瞩俯映,弥习弥佳。流连信宿,不觉忘返,目所履历,未尝有也。既自欣得此奇观,山水有灵,亦当惊知己于千古矣”。最后两句“既自欣得此奇观,山水有灵,亦当惊知己于千古矣”可以说是中国可观的山水中非常经典的两句话,从这句话中其实有一种非常重要的审美意识。他说表达的是一种山水审美意识的自觉,是诗人的心灵与山水的碰撞。山水在一千多年的时光里就是等待着诗人、画家的到来,没有艺术家到来的时候山水都是死的,是艺术家赋予了它们生命。我的心灵和山水的心灵相通、相连在一起,这是一个中国人对山水审美意识真正自觉的表现。 中国山水审美意识的演变: l 先秦东汉:由想象、片段的山水,变而为真实可居的田园; l 六朝唐:由可游到可观,山水更成为艺术品即诗画中的山水 l 黄公望:由可观的山水,再变而为精神栖居的山水,即山水即世界,世界是一幅画(和诗化山水、笔法山水、体道山水、园林山水及身体的山水为一)。 黄公望把各种可游、可居、可望的山水因素全部统一在一起,变成了一个集大成的山水意识,形成了中国山水意识的一个巅峰代表。虽然《富春山居图》只是一幅画,但是这幅画相当于给中国的山水意识建造了一座金字塔。这座金字塔能让中国的山水意识永垂不朽。黄公望把山水当作身体与心灵栖居的田园、当作哲学、当成能够让他生命得到安顿的精神的圣地,这是《富春山居图》所传递的一个重要的意识。 黄公望的《富春山居图》,不仅代表了中国山水文化艺术的一个高峰,而且代表了中国山水美感经由数千年的演变,达到的一个精神高度,即“世界是一幅画”,换言之,即是说我心即宇宙,宇宙即我心,山水之诗化、家园化、心灵化、身体化。其在中国文化史上的意义,相当于诗圣老杜诗仙李白在中国文化史上的意义,同样是后世中国无法企及的高峰。 《富春山居图》正传 自然的山水 在中国浙江西部的浙西有一条很美的江——富春江,它也是一条唐诗之路。上世纪70年代日本与中国恢复往来的时候就发现中国有两条唐诗之路——浙东唐诗之路和浙西唐诗之路,有100多位诗人为这条江写过诗词,由此称它为唐诗之路。 上图就是富春江,以前富春江没有那么宽,后来因为千岛湖水库,所以这条江变宽了。在古代,这条江是可以划船通行的。那时候很多南方的读书人要到北方赶考、求官就需要通过这条江,商人做生意也需要通过这条江。所以富春江是连通南北非常重要的一条通道。 吴均的小品——《与朱元思书》在中国游记文学中算得上是精品。六朝时代的吴均是这样描写这条江的——“风烟俱净,天山共色。从流飘荡,任意东西。自富阳至桐庐一百许里,奇山异水,天下独绝”,他给予这条江相当高的评价。 严子陵其人 富春江边有一个非常重要的人物——严子陵。当你去富春江旅游时,“严子陵钓台”也是必打卡的景点。 严子陵是东汉时代的一位高人,他与汉光武帝刘秀是很要好的同学。后来光武帝刘秀得到天下后便想请他入朝为官,入职三宫。三宫在朝堂有很高的地位,相当于国务院副总理。可惜严子陵拒绝了,他的想法是,你走你的阳关道,我过我的独木桥。那个时候的严子陵非常清楚地知道自己想去钓鱼。 当你去过“严子陵钓台”之后,你会发现那里根本没办法钓鱼。那个钓鱼台很高,钓鱼丝放下去压根看不到。所以其实他只是假装钓鱼,钓鱼只是一种身份。他认同自己的身份,不愿意入朝为官。光武帝却不愿意放弃他,告诉他你可以不入职三宫,但是你不妨来朝廷住上几天,感受一下。严子陵也不好推辞,于是便去了。 严子陵他不惧皇权,甚至不把皇权放在眼里。但是古人读书是没有选择的,要么做官要么落魄一生,他虽然饱读诗书却选择钓鱼,终其一生。后来他的高风亮节被写入了后汉书,写入了历史。 到宋代严子陵变成了一个符号。宋代非常推崇读书人的气节和操守,宋代著名的大文学家范仲淹专门书写过《严子陵祠堂记》,给予了他很高的评价。不仅是严子陵成了符号,他垂钓的钓台变成了中国人的教堂一般,经常有人去那边写诗或是与严子陵对话、交流、表达自己的想法,“严子陵钓台”也留下了大量的诗词,成了一个很经典的地方。 文本化的山水 中国的山水在很大程度上是经过文学家加工塑造出来的,所以也叫文本化的山水。 谢灵运和沈约旅游途经七里滩时,作下不朽诗篇,代表了东晋时期最了不起的美学创造——对自然美的发现。他们的山水诗是七里滩变成“文本化山水”最重要的起源。由于谢灵运与沈约二人在中国山水诗中不可替代的地位,所以有数不清的后代到七里滩旅游写诗。 肉身化的山水 从文本化的山水到肉身化的山水,那是从严子陵钓台周边慢慢聚居形成的村庄开始的。 比如芦茨村,位于距离钓台东南大概三公里的地方,也是唐末诗人方干的故居。方干是位儒道释兼通的读书人,且与当地和尚、僧道交好。曾谓:“闲言说知己,半是学禅人”,留有很多美好的诗歌。他与严子陵一样把名利看得很透彻,最后在此地渔樵终老,成为以亲身实践爱此山水,化身为自然的诗人。芦茨村又称进士村,因为曾经有十八人中第进士。由此可见中国文化的影响力,一些重要的人物与经典的影响并不会停留在文本上,而是会落实到生活当中。文化的内涵深厚会渐渐地吸引人群聚集,慢慢地形成越来越多重要文化的地方。富春江民风古朴儒雅,文化积淀深厚可见一斑,而中国文化诗礼传家、崇尚人文的民族特点亦由此可证。 仕与隐的自由转换 《寄桐江隠者》杜牧 潮去潮來洲渚春,山花如繡草如茵。 嚴陵台下桐江水,解釣鱸魚能幾人。 意思是在来来往往的“严子陵钓台”底下,真正懂垂钓的又有几人呢?中国历史上有三位钓翁具有不小的影响力:第一个是姜太公——姜太公钓鱼,愿者上钩。姜太公辅佐周文王得到了天下,假钓鱼,实则是等待周文王,建功立业。第二个是《楚辞》中所描写的“众人皆醉我独醒”的渔夫,这是一种决绝的态度,不与世界同流合污、与世界做对抗的精神。第三个就是严子陵,他不像姜太公那般建功立业,也没有与世界对抗,他生活在自己的小世界中,孑孓独立。 这三位钓翁代表了中国的三种不同文化。一部分人认为中国文化只有与皇权连接在一起才叫知识分子,这是一个极大地偏见,知识人不应该是依附性的;有些人认为中国文化必须与皇权对抗才能体现价值,这也是错误的;也有人认同严子陵的做法,既不附和也不对抗。 所以杜牧的这首诗最后一句也是大有深意——“解钓鲈鱼能几人”,又有几个人能真正懂他呢? 《題釣台障子》李頻 君家盡是我家山,嚴子前臺枕古灣。 卻把釣竿終不可,幾時入海得魚還。 这首诗歌明显得表达了一种新的态度,李頻不认同严子陵。他认为不应该学严子陵,他要到大海去钓真正的大鱼,而不是在这傻傻地拿着鱼竿。这其实也代表了唐朝时期的功名之士,要到北方赶考参加科举,表达了作者的志向——要钓真正的“大鱼”。 隐居不仕,或半隐半仕,或时隐时仕,这是唐代士人的普遍存在方式。唐代君主为了粉饰太平、标榜大治,在奖励军功、诱人进士的同时也会大张旗鼓地提倡隐居,又不断地征逸人、招隐士,使隐士同样为社会所需,被社会人群为接受。正因如此,历史上的高人也自然而然为他们所效法。于是他们一方面隐逸,一方面进取,仕进与隐逸在唐人那可以自由转换。 政治化的山水 宋朝时期,政治化的山水慢慢地开始了。上图“山高水长”是沙孟海题的,这词源于范仲淹《严子陵先生祠堂记》——“先生之風,山高水長”。这个词还有个写作经典:范仲淹师从欧阳修,最初范仲淹写的是“先生之德”,欧阳修把“德”改成“风”,因为“德”读起来声音比较闷,没有悠扬的美感,若是换成“风”就多了一种悠扬的韵味。 分与合 范仲淹典守睦州(后改为严州),宋朝提倡表彰知识分子的人格风范,严子陵当仁不让成为了典范人物。宋代的读书人思想特别活跃,于是世人不仅把严子陵当成偶像,还把钓鱼台、七里滩等地当成道德的殿堂,作为激励、磨砺自己道德操守的地方。 宋以后最大的讨论聚焦点就是究竟是读书人和君王共治天下,还是读书人辅佐天下,或是士人有自己独立的价值,是替天行道的主体。 以唐宋做对照,不难发现唐代诗歌表达的是权力的主体优势,无论是讲到隐居还是进士,权力都是大的;宋代开始把权力的尊严与知识分子的尊严分开了,读书人道德主题的优势非常明显和高扬,这就是宋代富春江的意向所能够表达的。 历代文学文献——《严陵集》 《严陵集》和《钓台集》都是并没有出版的重要文献,现在收藏在图书馆里。《严陵集》是南宋时期编写的集子,收录了四百多首诗歌,到明末又收录了四五百首,把它扩大补充。明代末期有一位文学家又编写了一本集子——《钓台集》。 各种各样的文献表明这地方并不是一条普通的江,在古人心目中它的文化内涵非常深远,所以才会不断有人去咏唱它。很多问题都需要重新去认识及反思,古人与现代人的思维方式是大不相同的,同样的一座山、一汪水,古人所观所想与我们的所观所想是不一样的。因为我们经过了很大的文化的断裂,所以无法像古人那般去思考、想象、抒情了。 从这条江,我们可以看到一些历史的图像——中国读书人心目中的儒者是读书人与帝王平起平坐,可以共享同一权力的,而不是与皇权对抗。共权就是共同维护天下的秩序——帝王通过国家维护天下秩序;像严子陵这般的读书人通过精神价值、文化价值维护天下秩序。帝王是正统,读书人是道统,道统和正统同时维护天下的秩序。 家国之痛:《登西台恸哭记》 严子陵钓台由东台、西台、严先生祠、石坊、碑园、钓鱼岛、富春江小三峡等景点组成。西台有位著名的人物——宋末遗民谢翱,他写下了非常有名的散文《登西台恸哭记》。 谢翱师从文天祥,文天祥被杀害之后,剩余的部下继续抗元斗争,直至全部牺牲。《登西台恸哭记》就是登上西台祭奠他的老师文天祥的忌日,这篇散文表达了非常壁立千仞的民族气节。 《富春山居图》与富春江的文化内涵之间的关系 在《富春山居图》中,可以看到黄公望画有渔翁、樵夫、在亭子里读书的人、拄着拐杖过桥的老者……其实这些都是一个人。台湾的蒋勋老师曾经说过这些人物的方向是一种循环的,最终构成一个封闭的圆圈。但我觉得这里面其实代表了渔樵,中国文化中有个非常重要的符号叫渔樵。渔樵一方面是隐匿的意思,一方面在于他其实是超越当时所有的文明系统,甚至超越于农耕文明。因为在《富春山居图》中没有写到任何的农耕,不是一个农业文化的表现。如果我们说《富春山居图》是一座金字塔,那么这个金字塔的尖端或者底部其实是在向农业文明之前的文明——渔樵文明致敬。渔樵文明不像农业文明,农业文明要辛苦种地,而渔樵文明不用种地,采集即可。所以《富春山居图》中的渔樵其实大有深意,他比任何一个中国画里的渔樵都有深意得多。 黄公望,字子久。班固《汉书》颜师古注云:“师古曰:望,谓太公望,即吕尚也。钓于渭水。文王将出猎,卜之,曰:所得非龙、非螭、非豹、非罴,乃帝王之辅。果遇吕尚于渭阳,与语,大悦,曰:吾太公望子久矣!故号曰太公望。” 上图,《富春山居图》黄公望亲笔写的跋,这个跋中有一句话“不觉亹亹……逐旋填札”。流行的标点与我的标点不同,若是按照流行的标点便是“兴之所至,不觉亹亹,布置如许,逐旋填札”;而我的标点是“兴之所至,不觉亹亹。布置如许,逐旋填札”。标点的位置不同,那么意思也是全然不同的。我认为应该把“不觉亹亹”与“布置如许”作为两件事区分开来:“不觉亹亹”讲的是内容、思想、情感、感发;“布置如许,逐旋填札”讲的是关于画画的技艺、技巧、技术。黄公望画《富春山居图》画这么久的原因就是在于他在作画的时候有很多的构思与情感的表达,所以他才会“不觉亹亹”。 “不觉亹亹”出自许询的文献《农历诗》,里面讲道:“亹亹玄思得,濯濯情累除”。他的词源是一个玄学的玄诗,所以黄公望并不是随便写的,写出来的东西都是有来头的。 结 语 如上图,黄公望笔下的山石,它的山、它的石头很有骨立,也很温厚,有气韵,最重要的是水天一色,给人通透的感觉。 黄公望笔下的树,每棵树都是不一样,给人感觉很活泼,像跳舞般的姿态。山给人环抱的感觉,如同母亲的怀抱。坐落在山上的小房子,完全与自然融合。 黄公望的山水叫道化山水,画中不仅有山水还有道。首先从人物的中心到山水的中心,用人物书画去唤醒山水的灵魂。黄公望的山水不仅有笔墨的尖、齐、圆、健,有水的浓、淡、燥、湿、焦,还有行笔的迟、速、顿、挫、回、旋、曲、屈等变化。不仅如此,他更是用笔墨唤回了一种“生命”,他笔下的每一块石头与每一条水波都是鲜活的。正如他自己所说,“山水中用笔法,谓之筋骨相连”。 所有中国山水画的评价中只有黄公望得到了清润和浑厚。浑厚就是它背后的骨立,清润就是它的韵味,既有韵味,又有骨立,每一处都有清润,每一处都有浑厚。 黄公望不止是一个画家,而且是一个高人。他的富春江是道化山水,以一个自足的世界,安顿那个沦丧的家国,挺立那个文化的高贵。因而,富春江历代的文学文献之丰富,意义之重大,历史之悠久,是中国文化的一大意象。富春江的《富春山居图》是文化意象的再创造,是富春江意象传统中不可分割的关系,它有一种前生、今生和后生的完整的生命史,其中的一条线,即是即山水即儒道文化的生命之线。 嘉宾简介 胡晓明 华东师范大学中文系终身教授、图书馆馆长、江南研究中心主任,兼任中国古代文学理论学会会长、中国美术学院南山讲座教授。曾任哈佛大学东亚系高级访问学者、法国巴黎国际艺术城访问学者、香港中文大学中国文化研究所访问学人。在近代诗学、思想、江南文学等方面有系列研究成果。著有《中国诗学之精神》《诗与文化心灵》《文化的认同》。

主办单位:中共深圳市委宣传部、深圳市社会科学联合会

承办单位 :深圳市社会科学联合会

协办单位:深圳市文学艺术界联合会、深圳市文化广电旅游体育局(深圳图书馆)、深圳广电集团、深圳报业集团

网络与微信运营:深圳市科筑信息技术有限公司

信息来源:嘉宾现场演讲内容

转载请注明以上内容

声明:本公众号的开设是为了服务公众,属公益非营利性质。本公众号文章版权归原作者及原出处所有。运营团队已尽最大努力标注信息(含图片)来源,如版权所有者有异议,请联系运营机构予以删除。