吴学英:人类首次月球背面软着陆探测之旅——嫦娥四号任务

日期:2019-05-31 来源:深圳市民文化大讲堂

2018年12月8日,嫦娥四号探测器在我国西昌卫星发射中心成功发射。 2019年1月3日,嫦娥四号成功着陆在月球背面,月球车“玉兔二号”到达月面开始巡视探测,目前已经探测约200米的距离。嫦娥四号着陆器与玉兔二号巡视器完成两器互拍,标志着嫦娥四号任务圆满成功。

一、月球知多少

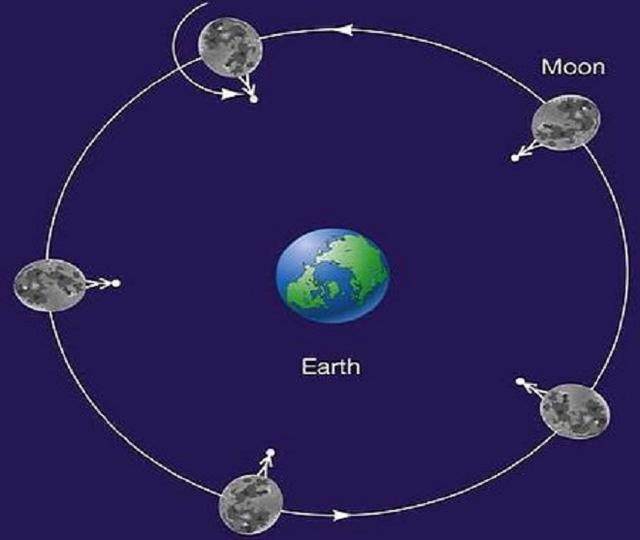

月球是离地球最近的一个地外天体,也是地球唯一的天然卫星。月球的半径(1738km)与重力约是地球的六分之一,两者相距约38万公里;月球表面遍布着许多撞击坑;月球本身不发光靠反射太阳光,其自转轴和公转轴夹角约为5度,有趣的是,月球的自转周期和公转周期是一样的,转一圈的时间大约是地球上的1个月。

地球上始终只能看到月球的正面,永远看不到背面,这跟天文学所讲的“潮汐锁定”现象有关。“潮汐锁定”的天体,绕自身的轴旋转一圈跟绕着同伴公转一圈的时间是一样的,同步自转导致它会用固定不变的一面朝向同伴,所以,从地球上永远只看到月球的一面。实际上,宇宙中的“潮汐锁定”是个很普遍的现象,矮行星冥王星和它的卫星卡戎是最好的“潮汐锁定”例子。

月球上的地形地貌大致分为月海和高地。月海相对平坦,最大坡度约为17°(一般为0-10°),标准方差为3.7°,环形坑就是典型的月海;高地起伏更大,最大坡度约为34°(一般为0-23°),标准方差为4.5-6°,甚至更高。如环形山上面部分会有一定坡度,坑中间相对平缓。月球上虽然没有空气,但它会不停受着宇宙高能粒子,特别是太阳风(太阳喷射出来的高能粒子)的风化作用,使得形成时间越久的坑越来越平缓。同时,月球表面覆盖有1~10米左右不等的“月壤”,物理形态上类似火山灰的物质。

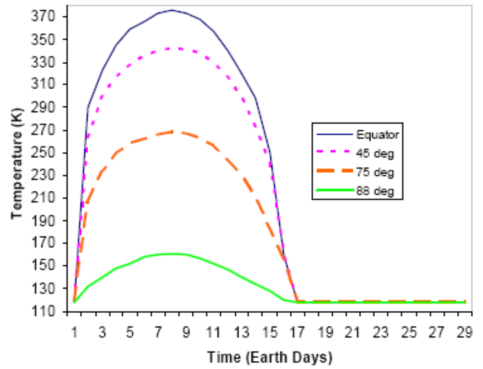

月表温差极大,白天温度高达100多,夜晚温度又低到零下190多度。

二、国际探月潮

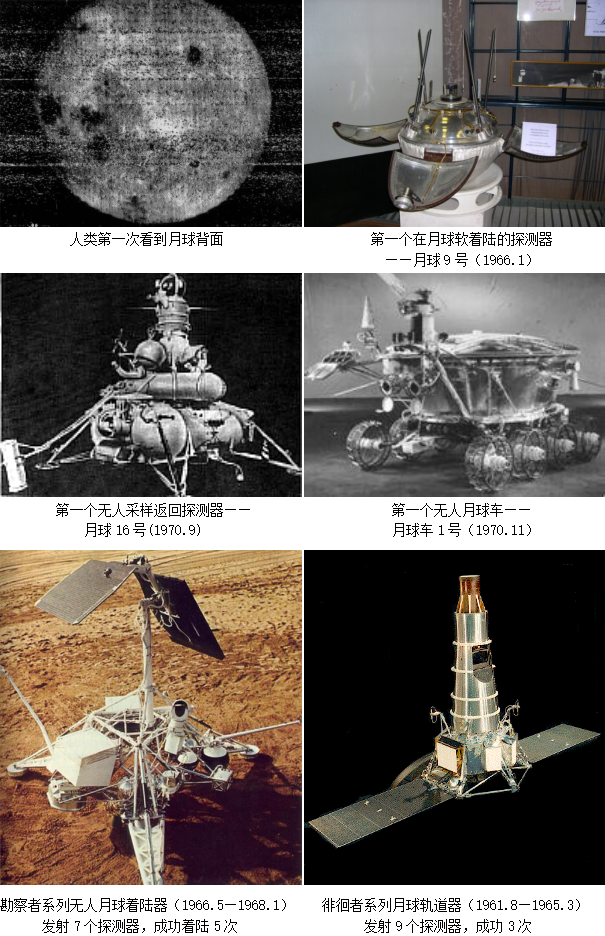

月球是人类探测地外天体的首选目标,从1958年至今发射的深空探测器多达200余个,其中的月球探测器有100多个。人类探测月球大致分为三个阶段:高潮期(1958-1976年),宁静期(1977-1988年),复苏期(1989年至今)。

1969年7月21日,人类实现了载人登月

探测月球主要有五种方式:①硬着陆与飞越;②软着陆探测与自动巡视勘查;③环绕探测;④样品自动采样返回;⑤载人登月探测。

目前,人类已开展无人月球探测107次、成功53次,开展载人登月7次、成功6次。

1959年1月,苏联的月球1号探测器从距月球6000千米处飞过,首次探访月球;1959年10月,苏联的月球-3号在飞过月球时,拍摄到月球背面的第一张照片。

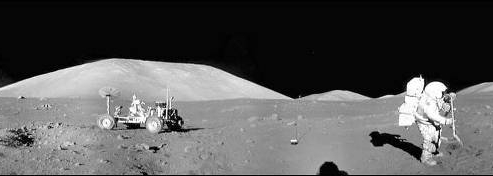

美国在1961-1972年间,进行的一系列载人登月飞行任务中,6次成功着陆月球并返回,共有12名宇航员踏上月球。

1969年7月20日,人类首次登月

“复苏期”所发射的主要探测器:

1989年10月18日,美国发射木星探测器“伽利略号”对月球进行了飞越探测;

1990年1月24日,日本发射“飞天”月球技术试验探测器,进行了飞越探测;

1994年1月25日,美国发射“克莱门汀”月球轨道探测器;

1998年1月7日,美国发射“月球勘查者”轨道探测器,发现月球上可能有水;

2003年9月27日,ESA发射“SMART-1”技术试验探测器,成功实现环月探测;

2007年09月14日,日本发射SELENE月球轨道探测器;

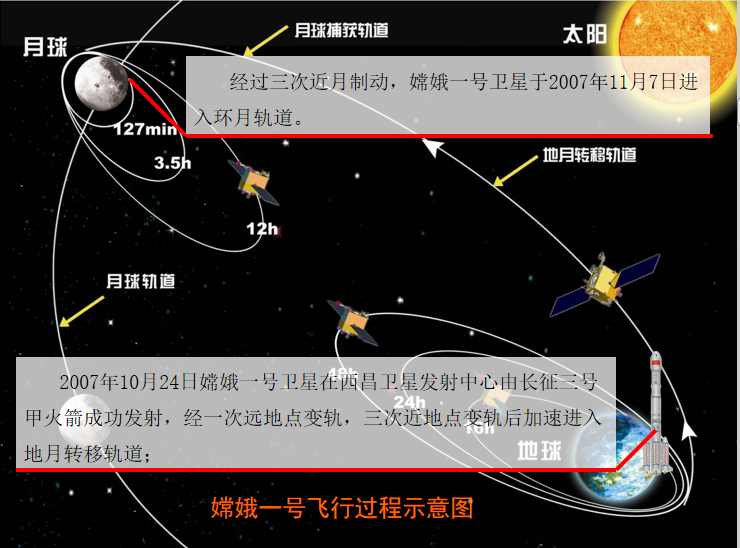

2007年10月24日,中国发射嫦娥一号月球轨道探测器;

2008年10月22日,印度发射月船一号月球探测器;

2009年06月18日,美国发射月球侦察轨道器(LRO);

2010年10月01日,中国发射嫦娥二号;

2011年09月10日,美国NASA发射两个小型“圣杯号”月球探测器;

2013年09月07日,美国NASA发射了“月球大气与尘埃环境探测器”;

2013年12月02日,中国发射嫦娥三号,并于14号成功着陆;

2014年10月24日,中国发射嫦娥五号飞行试验器,验证高速再入返回技术。

2018年12月8日,中国发射嫦娥四号飞探测器,首次着陆月球背面。

三、嫦娥探月路

我国的探月工程分三步:“绕、落、回”。这三个步骤,前者是后者的基础,后者是前者的跨越。

探月是高风险活动,国际上完全成功完成任务的不到一半。我国虽然起步晚,但起点高;投入少,而产出多。我国已实施的5次探月任务都成功告捷。

2007年嫦娥一号卫星,实现绕月探测;

2010年嫦娥二号卫星,实现先导验证和多任务多目标探测,也是距离我们最远的一颗中国卫星;

2013年嫦娥三号探测器,实现我国首次和世界第三次月球软着陆和巡视勘察探测;

2014年嫦娥五号飞行试验器,实现高速再入返回试验验证;

2018年嫦娥四号探测器,实现月背软着陆和巡视勘察探测。

一期工程——“绕”

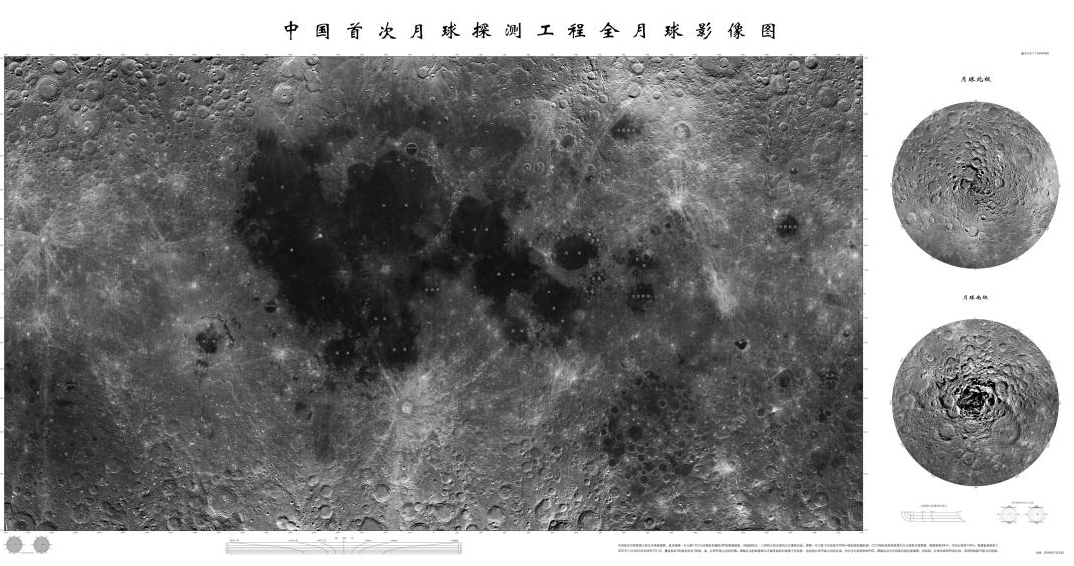

嫦娥一号工程实现了我国从地球走向月球,并对月球进行科学探测。其科学目标是获取月球表面三维影像,分析月球表面元素含量和物质类型的成分,探测月壤特性,探测地月空间环境。

嫦娥一号验证了地-月飞行轨道设计技术、地-月远距离测控与通信技术、关键变轨控制技术等关键技术,使我国初步掌握了绕月探测的基本技术。嫦娥一号卫星绕月期间发回了1.4TB原始科学数据,取得了以月球影像图为代表的大量科学成果。

我国第一张的月面的全影像图

二期工程——“落”

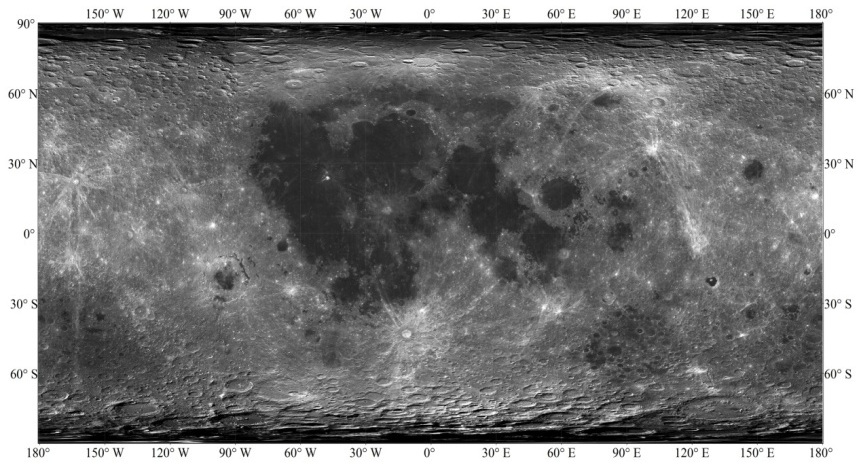

嫦娥二号获得了多项成果:成功获取备选着陆区1.5m和全月面7m分辨率成像数据;首次开展了日地拉格朗日L2点(两个天体之间的平衡力点,理论上卫星能在这个点保持静止)的探测试验,并且飞越当时距离地球约700万千米的图塔蒂斯小行星并对其成像,国际上首次实现对该小行星近距离探测。

全月面7m分辨率成像数据

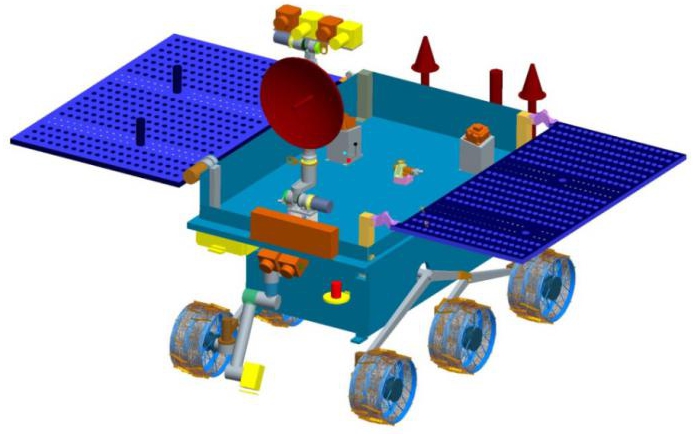

嫦娥三号探测器由着陆器和巡视器组成。探测器经过地月转移段、环月段和动力下降段的飞行,在月表虹湾地区实施软着陆,两器进而分离成两个独立的探测器,各自展开月面探测工作。

嫦娥三号获得了首幅月球剖面图——“嫦娥三号”开展了着陆区月壤内部与月壳浅层结构探测,是国际上首幅月球地质剖面图。首次揭示月球雨海区的火山演化历史;在月基天文观测——月基光学望远镜在月面上对多个天区实现近紫外天文观测;在月球上看地球——通过极紫外相机,人们在月面上对地球周围15个地球半径的大视场等离子体层进行极紫外观测。

嫦娥四号工程实现人类首次月球背面软着陆和巡视勘察;实现首次地月L2点中继星对地对月的测控、数传中继。其科学目标:月基低频射电天文观测与研究;月球背面巡视区形貌和矿物组份探测与研究;月球背面巡视区浅层结构探测与研究。

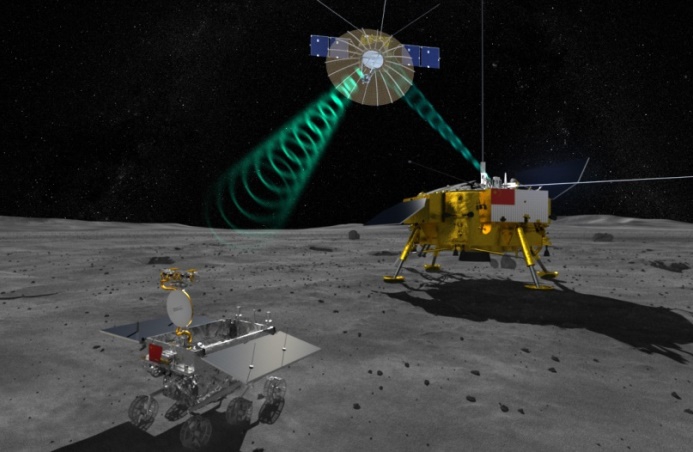

嫦娥四号探测器系统包括着陆器、巡视器和中继星。分两次发射:中继星单独发射,进入地月系L2平动点使命轨道;“着巡”组合体发射,着陆至月球背面,在中继星中继链路的支持下,两器分离并分别开展月面原位与巡视探测。

月球背面分布着大量高地,遍布着撞击坑和环形山。背面南部分布着著名的南极-艾特肯盆地(South-PoleAitkenBasin,SPA),中心纬度40°S~60°S,中心经度180°附近,直径2000km~2600km,是太阳系中规模最大、最古老的撞击盆地,具有极高的科学研究价值。

月球背面由于其特殊位置,其特点有:

1)屏蔽来自地球的各类无线电信号,是对宇宙电磁波谱探测的最佳地点,是理想探测环境;

2)具有月球最大、最深、最古老的盆地-SPA盆地,保存了月球的早期信息,对于研究月球和地月系的初期历史和演化、深层次的构造和成分具有重要意义;

3)SPA盆地的形成也是目前争论的科学问题。

通过嫦娥四号任务的实施可进一步增加人类对月球背面的了解,与月球正面的探测结果进行一体化综合分析与研究,将可全面了解月球。

嫦娥四号工程主要有两个难点:复杂地形的着陆和中继通信。

第一个,复杂地形的着陆。

月球背面的南极—艾特肯盆地,地形起伏高达7公里,撞击坑多,对着陆安全造成很大影响。满足安全着陆就要解决两个问题:高精准着陆,即需要精细化的轨道设计与控制,采用“倾角+相位”联合修正的最优算法,实现着陆初始点位置和时刻的精细控制,优化导航算法,实现“定点定时”着陆;高可靠着陆,即优化动力下降策略,合理设计分段控制目标和导航修正策略,避免航迹地形起伏的影响;提高自主能力,系统自主故障诊断与重构,自主建立着陆后工作状态。

第二个,全时中继覆盖。

地月L2点轨道设计基于日、地、月关系,优化平动点轨道参数,实现全时中继覆盖;轨道维持策略设计基于测轨和轨控精度,优化轨道维持策略,减少速度增量需求。采用再生转发体制,获得返向链路信道编码增益,提高数据中继能力。采用4.2m伞状天线技术,提高前/返向链路信道增益;优化帧同步容错策略,提高低信噪比解调能力;多通道+多模式+多速率,对月双目标同时可靠中继。

嫦娥四号的发射飞行过程:

2018年5月21日,在西昌卫星发射中心采用长征四号火箭成功发射中继星“鹊桥”;

2018年6月14日,中继星进入地-月L2点使命轨道;

2018年12月8日,在西昌卫星发射中心采用长征三号乙火箭发射着陆器和“玉兔二号”巡视器。

2019年1月3日10时14分35秒,开始实施动力下降,于10时26分2秒,触月敏感器触发,标志着陆器安全着陆到月面。

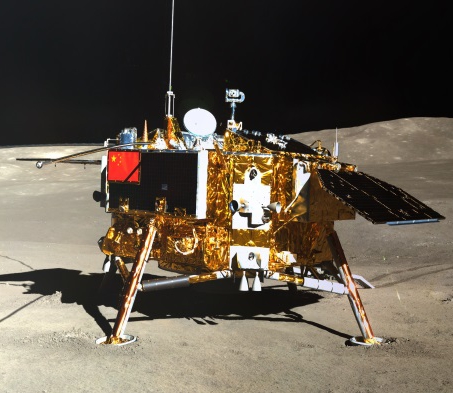

近距离成像:

着陆器的监视相机拍摄的人类第一张近距离月球背面图像

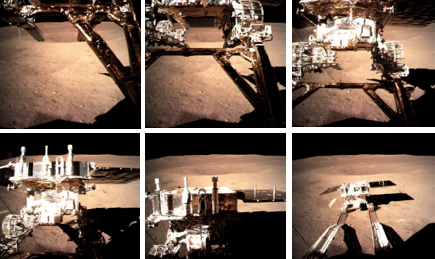

两器分离:

玉兔二号移动到月面影像

两器互拍:

着陆器地形地貌相机对巡视器成像 巡视器全景相机对着陆器成像

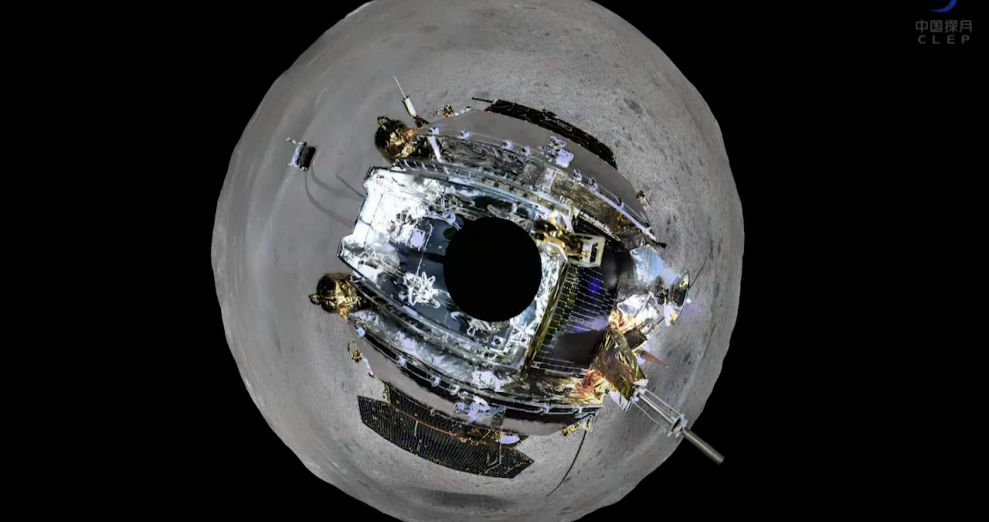

环拍成像:

着陆器地形地貌相机对着陆点周围进行360°环拍

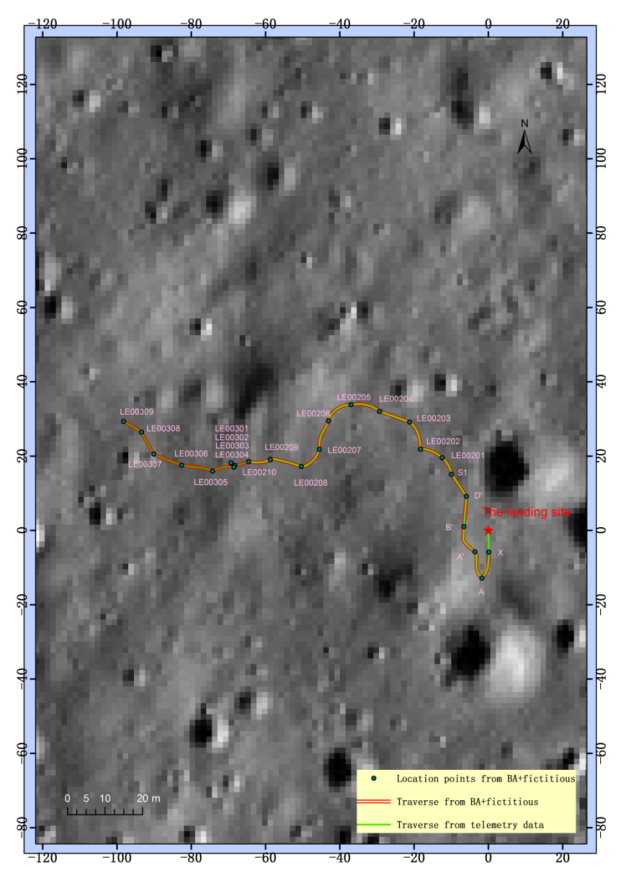

月面巡视:截至目前,玉兔二号共计移动约190m。

科学探测:

1)月基低频射电天文观测研究:低频射电频谱仪在月球背面首次开展低频射电天文观测。

2)月球背面巡视区形貌和矿物组份探测与研究:红外光谱成像仪。

3) 月球背面巡视区浅层结构探测与研究。

4)地月空间环境探测。

嫦娥四号探测器近日有了重大科学发现。5月15日,《自然》杂志发布了有关月球探测的一篇文章,来自中国的科学家团队利用嫦娥四号就位光谱探测数据,证实了月幔富含橄榄石推论的正确性,为月幔物质组成提供了直接证据。

2019年2月4日,国际天文学联合会(IAU)批准了嫦娥四号着陆点及其附近5个月球地理实体命名:嫦娥四号着陆点命名为“天河基地”;着陆点周围呈三角形排列的三个环形坑,分别命名为“织女”、“河鼓”和“天津”;着陆点所在冯卡门坑内的中央峰命名为“泰山”。这些充分反映了我国在月球探测及其科学研究工作上所取得的成绩,也体现了综合实力和科学技术发展水平。

嫦娥四号任务的圆满成功,首次实现了航天器在月球背面软着陆和巡视勘察,地球与月球背面的测控通信,在月球背面留下了世界探月史上的第一行足迹,揭开了古老月背的神秘面纱,开启了人类探索宇宙奥秘的新篇章。为人类和平利用太空、推动构建人类命运共同体贡献了中国智慧、中国方案、中国力量。

三期工程——“回”

不久的将来,我国将发射嫦娥五号,实现采样返回任务。未来还要实现月球极区探测,为建立月球科研站进行前期技术验证。