曲建:“一带一路”与中国经济特区走出去

日期:2019-05-08 来源:深圳市民文化大讲堂

在过去,深圳用一种开放型的经济思维引领着中国实现工业化和城市化,让人们的收入水平获得了实质性的飞跃。而在未来,中国经济特区与“一带一路”相结合,让深圳的成功经验和资本一起走出去,在帮助其他发展中国家的同时开拓一个新的市场。接下来,请看曲建老师做客深圳市民文化大讲堂的精彩演讲内容。

中国经济特区走出去的战略

中国经济特区要走出去,就先要把眼光从深圳放眼至全球,找到能吸引他人的重点之处,给中国经济特区走出去配备一个高度战略。

1、全球视野下的难题

著名杂志《Science》在创刊125周年之际,发布了全世界最前沿的125个科学问题,包括宇宙由什么构成?遗传变异与人类健康的相关程度如何?人类寿命到底可以延长多久?是什么控制着器官再生?地球人类在宇宙中是否独一无二?......等许多哲学、自然科学的重要疑难问题。其中,它所列举的第119个难题是“为什么改变撒哈拉地区贫困状态的努力几乎全部失败?”

▲ 《Science》封面

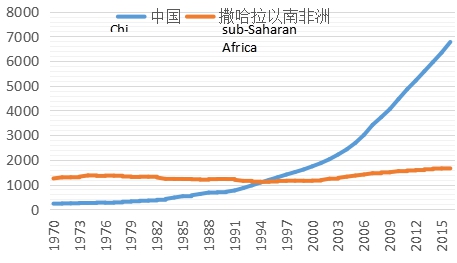

2、中国与撒哈拉以南地区的经济对比

从中国与撒哈拉以南非洲在过去40年的经济发展对比图中可以看出,在1992年之前的很长一段时间里,中国人均GDP是低于非洲的。

▲ 中国与非洲在过去的四十余年经济发展的对比图

(数据来源:联合国贸发组织)

而在1992年邓小平南巡后,中国的经济一路高歌猛进,俨然是一条跳跃式的增长线。而撒哈拉以南地区的非洲则几乎是一条水平线。

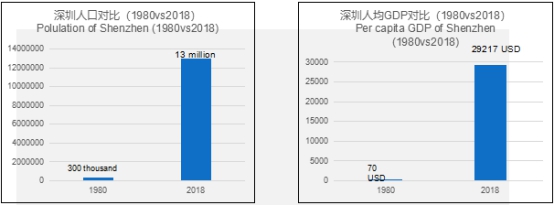

▲ 深圳人口和人均GDP变化对比图

上图显示,从1980到2018年,深圳在相同面积下解决的人口生产问题从30万上升至1300万,人均GDP从1980年的70美元升至2.92万美元。

中国经济特区可复制的模式

中国经济快速发展主要依靠党的领导和稳定的政治环境,执政环境是很难被其他国家进行复制的,但在发展过程中的具体路径和经验是可以复制、借鉴的。

研究对比发现,在中国快速成长的曲线中,若将中国开发建设的新区域(如经济特区、经济技术开发区、高新技术园、新区和海关特殊监管区域等)的增量部分扣除,剩余部分的增长幅度并不惊人。说明在中国经济发展过程中,新区域的开发建设模式是推动中国取得改革开放成就的重要元素,而整个新区域的开发便是以深圳经济特区为代表的开发模式在全国不断地演进、推进所形成。

1、埃塞俄比亚总统三次访深

埃塞俄比亚总统曾三次到过深圳。1974年,还是学生的他在罗湖口岸回望深圳,看到一片荒山野岭;1994年,他带着夫人又一次在罗湖口岸回望深圳,看到一片热火朝天的大工地;2014年,作为总统的他带领夫人、孩子以及所有重要部门的部长来到深圳,目的是为了让他们相信中国有个城市用了30年建设成了一个非常现代化的大城市。

从埃塞俄比亚总统三次访深的目的可以看出,很多国家对中国的发展并不了解。基于他的请求,我们专门为埃塞俄比亚规划了经济特区,如今已建成投产,使得当地经济增长的速度明显拉升。

2、深圳与香港对比

世界上很多人不了解深圳却十分清楚香港,在介绍深圳时以香港为对比是一个好办法。

▲ 香港与深圳GDP对比图

众所周知,香港在全球经济体中一直保持着快速增长。1979年,2500个深圳创造的GDP才等同于一个香港。截至2018年,香港公布的数据显示,0.99个深圳创造的GDP等同于一个香港,即代表深圳GDP的总量已经超越香港,说明深圳的发展速度极快。

3、将深圳经济特区的经验带到发展中国家

英国《经济学家》周刊在2015年刊发了题为《不那么特别》一文,指出全球四分之三的国家拥有至少一个经济特区,全世界现有大约4300个经济特区,经济特区的拥趸可说出若干成功典范,最突出的莫过于中国香港附近的那一个,它建立于1980年,后来被称为“深圳奇迹”。

该文在发展中国家引起了巨大震动,他们认为能把“深圳模式”复制到他们国家,同时在解决撒哈拉以南地区的贫穷问题上,这种经济特区模式值得一试。应其要求,我们已在多个非洲国家帮助规划产业园区、工业园区、经济特区等。

▲Economist, April 4th 2015

▲发展中国家对中国经济特区经验表现出极大兴趣

印度一共创建了250个经济特区,但他们认为并未成功,下图为中方与其一起诊断未达到预期的原因。

▲印度经济特区发展战略与政策研究

阿拉伯世界一直想实现去油气产业,科威特为人均GDP为2.6万美金,地下石油为主要依靠。相较之下,深圳的2.9万美元不靠地下的一滴油。因此,他们提出建设丝绸城等经济特区方案,我们应邀帮助规划建设经济特区,同时考察了迪拜服务业模式,它和深圳的制造业模式都是成功典范。

▲迪拜空港自由区研究

在比对各国的需求中发现各国的发展模式不尽相同,深圳只能提供部分经验能供其使用。前往各国的人员、专业人士均要适应当地文化,一方面要适应当地的生活习俗,另一方面还要去适应他们的传统文化,通过磨合逐渐将中国经济特区的发展成功经验导入到他们国家。

▲近年来,CDI支持中国企业和园区“走出去”,为“一带一路”沿线国家规划了一批经济特区和境外经贸合作区。包括:埃塞俄比亚、肯尼亚、印度、斯里兰卡、刚果(布)、巴基斯坦、科特迪瓦、科威特、阿联酋、白俄罗斯、南太平洋岛国等多个亚非欧国家规划经济特区和产业园区。

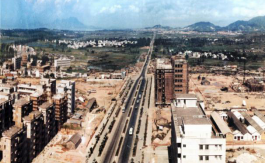

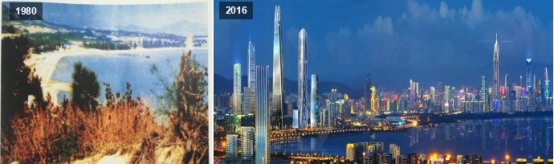

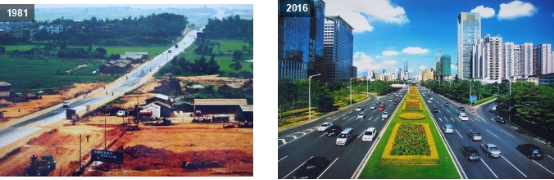

4、深圳近40年发生的变化

以下图片可以直观展示深圳经济特区建设成功的信息。

▲ 1980年的深圳

▲ 2016年的深圳

▲ 1980的卫星图片

▲ 2016的卫星图片

▲ 1983年的深南大道 ▲ 2015年的深南大道

▲ 1983正在建设的上海宾馆 ▲ 2015的上海宾馆

▲ 1989年的盐田港

▲ 2008年的盐田港

▲1980年、2016年深圳湾对比图

▲1980年、2016年深南路对比图

中国经济特区成功经验

1、中国经济特区与产业园区的发展模式

中国通过建设经济特区掌握了一套完整的园区开发建设管理运营知识体系。如下图:中间为特殊经济园区(SEZ),右边是西方推动经济发展的各类园区,左边是中国建设的各类园区。中国的园区种类和方案明显多于西方,意味着对同一个问题的解决方案我们可选择的空间更多。

▲ 中国经济特区与产业园区的发展模式图

2、深圳成为中国园区种类最齐全的城市

中国城市里唯一能够与深圳产业种类接近的只有上海。深圳是个产业园区种类齐全、数量众多的大城市,它的辉煌背后是若干个产业平台以及3000个产业园区在支撑着整个经济的发展,通过3000个产业园区将各类产业分别装入不同的产业空间里,让四代产业之间形成了完整的产业配套体系。深圳的核心竞争力之一就是这套产业体系和产业体系背后的产业园区。

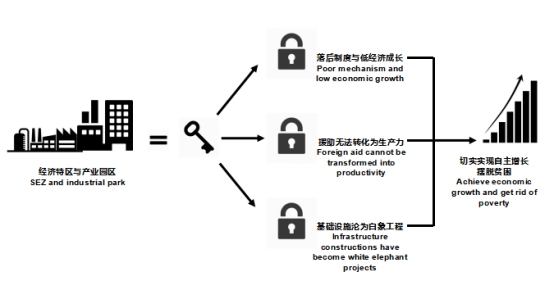

3、以建立经济特区为手段解决发展中国家的三大难题

▲ 以建立经济特区为手段解决发展中国家的三大难题

第一,落后的制度与低经济的成长。经济发展要有现代制度,现代制度改革需要成本,成本又需要有经济增长的支撑,鸡和蛋的问题相互交织。

第二,援助无法转化为生产力。一些发展中国家在遇到资金不够时,便一味地指责发达国家进行捐款,认为贫穷的原因皆因他国导致。

第三,基础设施严重的落后。基础设施的建设是一个无法轻易解决的问题。

“一带一路”国家对中国的两大能力十分关注,这也是可以为发展中国家解决难题的有效方法:一是大型基础设施的建造能力,中国在架桥、上电站等基础设施建设方面的投资力量十分强大;二是大型产业园区尤其是经济特区的构建能力,中国有别于发达国家的专业化经济特区,而是建立综合型经济特区。

中国经济开始从GDP向GNP转型

“走出去”不是一味的援助,而是要让走出去的资本在其他发展中国家实现可持续增长。

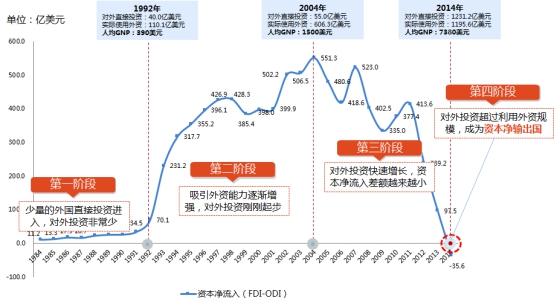

▲ 中国引进来的资金减去中国走出去对外投资的资表

上图揭示了中国经济发展的几个阶段:1980-1992年中国引入引出资金均较少,二者之差自然较小,因此曲线一直横盘在低水平中;1992年起,引进的资金远高于走出去的投资资金,导致二者之差较大,直到2004年达到峰值;2004-2015年对外投资资金增长速度超过引入资金,二者之差开始减少,走向抛物线第三阶段。说明过去依靠别人推进中国经济发展的学习阶段告一段落。

深圳现在人均GDP2.9万美元,已然达到一个发达经济体的水平,是中国经济城市中靠非资源类产业推动下最富有的个体。经济学中有个“中等收入陷阱”,当收入水平、工人工资要求等均不断上涨时,本土便难以创造出更大的市场空间,当产业无法可持续发展时便可能陷入中等收入陷阱中。2015年后,除了要保证本土的经济发展,还需走出去带动其他地区的发展,学习欧美、日韩等发达经济体发展到一定阶段后,从引进来阶段转变成走出去阶段。中国整个经济发展阶段也决定了深圳将成为向境外发展的领头城市。

1、全球新一轮的产业转移

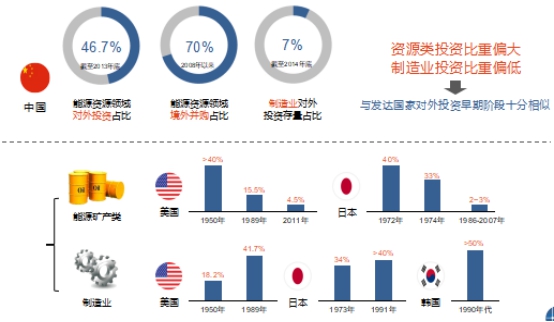

美国和日本在1950年及1972年之前就走出到其他国家去,其主要对外投资方式均以挖煤、采矿、石油开采即以资源依赖型经济为主导,韩国在90年代对外投资时也做着相同类型的投资,中国在2003年走出去时的投资类型依旧如此。

▲ 资源类投资的占比

数据显示,美国于2011年在资源类的投资总量从40%降至4.5%,日本从40%降至2%-3%,而在制造业上,美国从1950年的18.2%上升至41.7%,越来越多地走向制造投资,日本、韩国走的也是相同的道路。

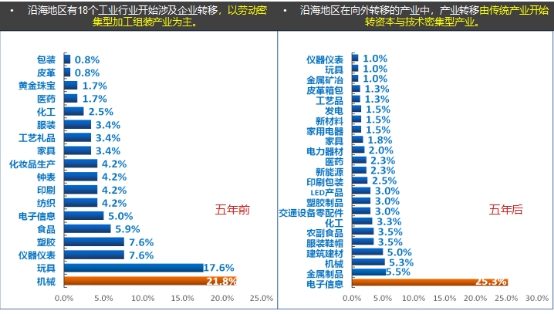

这给予中国很大启示,中国在2013年资源投资达到顶峰后,便将主要制造业留在本土,而其他制造业成为中国走出去的重要环节。五年前开始搬迁的企业集中在食品、玩具、钟表、纺织、印刷等劳动密集型产业;五年后搬迁第一位的产业是IT行业、电子信息化产业、化工产业等资本密集型产业;在将来,很有可能技术密集型的加工组装产业也要向外搬迁。

▲ 第四轮产业转移的行业变化

事实上,全世界的制造业供应链每隔25年左右都要搬一次家。从历史上看,凡是能引入抓住产业转移趋势的就是经济发展的赢家,而能够将产业成功往外移的便是产业升级的赢家。我国的这次搬迁是二战后全球供应链转移的第四轮,第一轮在50年代,欧美把制造业的供应链放入日本;第二轮在70年代,将供应链系统放至亚洲四小龙;第三轮在90年代,1992年邓小平同志讲话以后将全球供应链系统向以深圳经济特区为首的珠江三角洲地区,和以上海、苏州为首的长江三角洲流域进行集结。

数据显示,珠江三角洲地区的产业已开始向外搬迁。通过调查发现五年前进行搬迁的主要原因是为了降低成本,五年后搬迁的第一目标是为了占领其他地区市场。其中,华为是走出去最成功的典型代表。

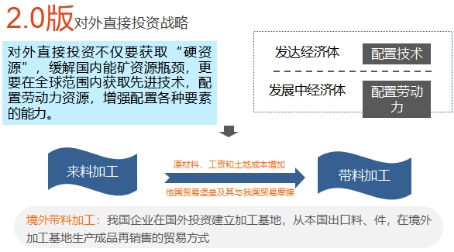

2、中国经济要由获取资源向配置要素转型

30年前,中国的经济发展依靠来料加工。通过引入机器设备、资源、资金加工组装成产品再出口,从中间获取些劳务费,这是“三来一补”加工贸易的概念。而今天,我们要带着原材料、机器设备、找到下一个市场空间更大的地方加工组装产品出售。

当今国际贸易体系统计规则计算方式是,所有价值均会计算在生产终端产品的一方上,实质上生产终端仅是赚了组装费。因此,我们需将来料加工转移为代理加工的方式,将出口的终端制造环节带入到当地,变成投资带动当地的就业,也会广受当地国家欢迎。

改善发展中国家投资环境

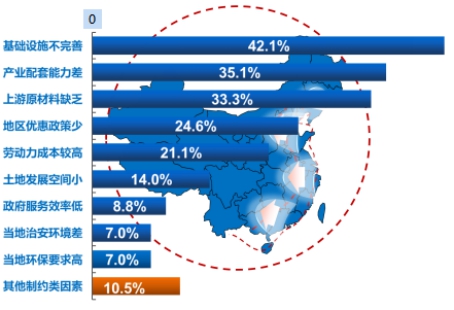

中国企业到东道国投资、建厂遇到的主要问题有:(1)基础设施不完善;(2)产业的配套能力差;(3)上游原材料供给不足;(4)优惠政策不够等。

抽样企业在投资地面临的主要障碍统计

针对这些问题有一个有效的解决方案是在当地建设经济特区,在建设经济特区前需与当地主管部门协商具备出台优惠政策、出让土地、建设基础设施等条件,投资企业才会有搬进来的意愿。

中国对外投资企业特备关注的风险点

在建设经济特区时要做好以下风险防范:

第一,政治风险。一个国家的执政党更换会直接影响之前签订的协议,在风险动荡的国家建设经济特区的建设周期要延长许多。

第二,土地风险。由于东道国国家的政府更迭,同样一块地不同政府发布了不同产权证明,从而造成归属问题,需在投资前做好安全准备。

第三,外汇。人民币、美元与东道国的兑换汇率会出现断崖式下跌,或外汇短缺。

第四,经常会发生治安行的恶行事件。

中国对外投资企业特备关注的风险点

因此,要进行一系列包括财税、法律等方面的安全防范。

中国经济特区的“123”前期工程

基于建设经济特区及“一带一路”国家的经验,总结了一套中国经济特区走出去的发展经验——123工程。内容如下:

1个保障:要求出台一部经济特区法。无论执政党还是反对党都得坐下来通过议会通过法律。

2个规划:要明确建设经济特区其自身的优势及能够发展的产业,即产业规划;还要给东道国规划好产业引入后如何做好基础设施配套的准备,即空间规划。

3个方案:第一个要有实现可持续的盈利模式投资的可行性报告;第二是项目的融资方案;第三是园区建成后的管理运营方案。

中国经济特区的“123”前期工程

通过完整的知识体系输出,在建设经济特区前就理清所有的难点问题。经济特区的建设是走S型曲线的,底部是建设经济特区的亏损期,所花费的时间少则5年多则15年;成长期则要有10年以上,最后平稳发展才有可能达到良好的成功。深圳的重要经营理念是让投资者赚到钱,在援助的背后一定要有一条可持续发展的路径。

通过“一带一路”与中国经济特区走出去,让深圳实现一个可持续发展的未来发展模式,在建设好本土深圳的同时,能够在海外再建一个新“深圳”,真正实现中国人经济复兴的强国梦。