讲座报道丨陈宇:来自长征路上的考察报告

日期:2019-09-23 来源:深圳市民文化大讲堂

来自长征路上的考察报告

编者按:2019年8月10日,深圳市委宣传部、深圳市社科联联合邀请陈宇先生作客深圳市民文化大讲堂,为市民朋友们做了一场题为“来自长征路上的考察报告”的讲座。

精彩演讲内容回顾:

长征,是一首壮丽的英雄史诗,是一本读不完的书,也是一部讲不完的故事。

长征面临的第一个难题,是必须战胜似乎胜券在握的强大敌军;第二个难题,是必须战胜危机四伏的大自然环境;第三个难题,是必须战胜险象环生的党内争斗。还有安全通过少数民族地区、变荆棘为坦途等重大难题需要解决。在这种多重危情、障碍下,红军仍然能够突围成功,胜利到达陕北,可以说是一个奇迹。

习近平总书记指出:“伟大的长征精神,就是把全国人民和中华民族的根本利益看得高于一切,坚定革命的理想和信念,坚信正义事业必然胜利的精神;就是为了救国救民,不怕任何艰难险阻,不惜付出一切牺牲的精神;就是坚持独立自主、实事求是,一切从实际出发的精神;就是顾全大局、严守纪律、紧密团结的精神;就是紧紧依靠人民群众,同人民群众生死相依、患难与共、艰苦奋斗的精神。”“一代人有一代人的长征,一代人有一代人的使命。”

一、西进,北上,路在何方

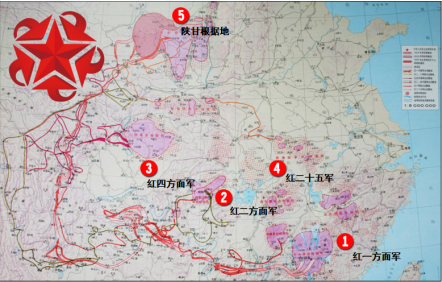

长征发生在1934年秋天,第五次反“围剿”失败后,8.6万人的中央红军被迫进行战略大转移,跨越了11个省,走过了两万五千里的路,长征结束时只剩下7千人左右。

两万五千里长征,指的就是中央红军,即红一方面军。然后是红二方面军,由贺龙、任弼时、萧克、王震等人率领,从湘西出发跨越9省,于1936年7月与红四方面军在川西会合,共同北上。

红四方面军的长征伴随着悲壮的故事。因为只有这一路红军三过草地,使得红军数量锐减。草地,是中国共产党英烈人数最多、面积最大的坟墓。

最后是没经历过雪山与草地,但长征路上同样艰辛的红二十五军,其代表人物是徐海东大将。他们从大别山地区出发,长征开始时有2793人,结束时却增加到了3300余人,是四路红军长征中唯一有人数增加的部队。

讲长征,不能不提陕甘根据地。这里是长征的落脚点,也是人民军队抗日战争的出发点。红军长征,西进,北上,路在何方?北上抗日是红军长征不变的战略目标。学习长征,应重点记住这个“L”型路线图,理解这个“L”型转折处的“四渡赤水”,红军长征几乎有一半的时间在这个地区徘徊。

中央红军长征开始时,实际上是在“左倾”错误路线指挥下的“甬道式”行军。毛泽东说这叫“叫花子搬家”,刘伯承形容为“抬轿子行军”,彭德怀说这是“抬棺材送死”。舍不得坛坛罐罐,抬的印刷机木箱里甚至有破布、扫把。行动缓慢,使得敌军有充裕的时间部署应对红军。

长征开始后,红五军团行军序列一直在最后,以顽强的阻击和悲壮的牺牲,赢得了“铁流后卫”赞誉。当时红军有流行语:“红一军团打先锋,攻无不克;红五军团殿后,守无不固。”湘江血战中,红五军团竭力阻击数倍于己的追兵,击退并迟滞了敌军行动,保证了红军主力和中央机关的安全。红五军团涌现了许多英雄,如红三十四师师长陈树湘重伤被俘后“断肠就义”。

二、开国将帅子女心底的血色湘江

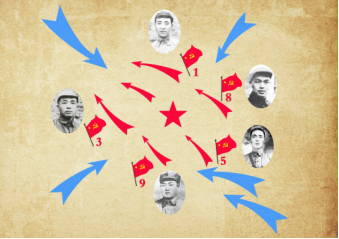

2006年,我参与组织了“开国元勋子女重走长征路” 活动。时有开国元勋子女共31人重走长征路。经过湘江时进行了祭江,祭奠在湘江战役中牺牲的英烈。在他们眼中,湘江是一片血色。

湘江战役是中国共产党和红军历史上血与火、生与死、存与亡的一场战役,是对政治信仰、军事战略和思想意志、生命能量极限的一次重大考验,红军广大指战员就此觉醒、觉悟,思想发生重大转变。

湘江战役主战场有三个:灌阳新圩(中央军)、全州脚山铺(湘军)、兴安光华铺(桂军)。

这场战役悲壮惨胜,红军遭受重大损失。红军在此损失3万余人,红8军团撤编,红34师、红18团解体。当地有民谣:“三年不饮湘江水,十年不食湘江鱼。”

在隆重庆祝中华人民共和国成立70周年之际,以习近平同志为核心的党中央高度重视这段历史,并作出了重要指示。

三、走近湘江、赤水、大渡河畔

这里重点讲述三个故事。

(一)桂北民谣:“六担银元三担枪,红军师长埋宝藏。”

桂北这首民谣,说的是一个红军“收容师师长”的故事。

故事主人公是乔明增,他忠于职守,选择执行收容任务的落脚地在灌阳县文市镇玉溪村塘尾巴。这里距离红五军团部驻地水车镇同德村宾家桥屯“九如堂”2.5公里。红五军团部驻地,当时成为流落红军的一个精神堡垒。这一地区的失散红军有很多。

南边灌阳县城,北边文市镇,西边新圩镇,东边水车镇,构成了一个菱形区域,乔明增埋藏银元的洪水箐村,恰好处在这个南北长21公里、东西宽11公里的菱形中心位置。这里是红军过境灌阳时的鏖战区域,当时失散在新圩、文市、水车地区的红军约有3000余人,短期流落后又散往外地的有300多人,解放后一直住在这3个镇安家落户的流落红军有20多人。

乔明增监管着“六担银元”,自己却从未使用。1935年春,他在村东北开荒出约两亩的一片山地,种了荞麦等作物。当年红军“打土豪分田地”,乔明增到这个地方不是“分田地”,而是开荒造田,自食其力。他在这个地方暂时隐蔽下来,以便完成组织上交给的“收容”任务。今天,乡民仍然亲切地称呼这片地为“乔明地”或“明增地”,这里成为了一个地标。“红军师长开荒种荞麦”成为一个美丽的传说。

1936年,由于瘟疫所导致的灾荒,使得当地百姓贫困潦倒。乔明增原本在百姓的恳求下想使用这批银元,但最后坚持不使用这些银元。他对房东文永遂讲的理由是:这些银元是用于中国革命事业的,我们个人不能拿。拿了就是犯罪,对你们也是不利的。你们拿到银元后会买地,就会成为新的地主,就会转变成为革命的对象。所以,不能挖这些银元。我们的革命事业一定能成功,等革命成功后,我们再共同把这些银元交给上级党组织。

成群结队到洪水箐挖银元的主要有四批人:第一批,1936年春乔明增带约200余人;第二批,1936年夏国民党军挖出一担枪;第三批,“文革”期间流落红军兰金甫带约100多人;第四批,改革开放后的80年代,南宁地质队30多人在这里用仪器扫了几天,什么也没发现。

“六担银元”这个“财富秘密”,挖出来不如不挖,不挖是种精神,会给当地的旅游资源带来巨大的物资和精神财富。

在挖银元的消息透露后,乔明增心知国民党军很快便会来抓捕他,因此决定立即离开此地,先回山东老家。在临走时,文永隧家人送了他两斤炒米,他在回山东的途中,靠乞讨度日,挨打受骂、忍饥挨饿也颗粒未动文家送的这两斤炒米。这是一种特别顽强的意志力和信念,长途跋涉、风餐露宿长达7个月,他把两斤炒米带回家,作为孝敬父母的礼物。

多年后,又有了母亲替儿子还这个“炒米”情分的故事:在三年自然灾害的上世纪60年代,那时乔明增已经牺牲20多年,母亲向乔明增的弟弟妹妹8人分配任务,捐助粮票和钱,共给文永遂家寄了174斤全国通用粮票、75元钱。

乔明增回到老家后不久,抗日战争爆发,他毅然参加八路军大峰山独立营,同月再次入党,任三连指导员等职。这支抗日武装后改编入山东纵队第6支队。

1939年3月,八路军第115师主力入鲁作战, 4月帮助第6支队进行整编,先后抽调100多名红军干部加强第6支队的各级领导。这支部队,从团到连几乎都有红军干部,浸透着中央红军(红一方面军)的基因和血脉,许多地方深深地打上了红军传统的烙印,闪现着红军部队的身影。

1940年7月16日,乔明增在吴桥战斗中牺牲,葬于团部驻地七里河村。1950年,即乔明增牺牲整十年后,他原所在连队的通信员来到乔明增家中,告知了乔明增牺牲时下葬的墓茔所在地详细地点。乔明增的父亲乔学仁徒步往返近500华里,背回了乔明增的遗骸。为顺利下葬,父亲乔学仁把儿子乔明增的尸骨分拣入20多个小布包,特别注明左右上下部位。黑棺停放在院子里,母亲陈桂英撕心裂肺大哭,一包一包的慢慢打开,按包上写的部位,一块一块的轻缓摆放进棺材。全体乔庄人参加了这个感天动地的别样葬礼。

乔明增的遗骨先葬于乔家老墓地,后迁葬到村西北的烈士陵园。

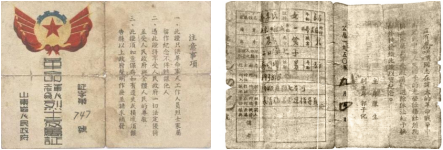

1950年9月,山东省政府颁发烈士家属证。乔庄村头的这个小烈士陵园,在新中国建立后计划合并到县级大烈士陵园,但乔庄村民说:“这是我们村的子弟,就不并到那边去了。”如此一个小村庄建立的村级烈士陵园,在全国并不多见。

长征是播种机。乔明增在桂北地区执行“收容”任务期间,带文永遂等村民开垦荒地,平时还给文永遂及家人通俗易懂地讲革命道理。乔明增初到文家期间,看到文永遂一家老实可靠,还曾动员文永遂、文国权两兄弟等人参加红军,追赶部队。文家兄弟因为家里有瞎眼的老母,没法走开等各种原因,没有参加红军。文永遂深受乔明增的影响和教育,在后来的抗日战争和解放战争中,用实际行动支持革命,他让游击队在家中召开秘密会议,冒生命危险保护游击队领导,现今在当地传颂的《南瓜生弹的故事》讲的就是文永遂为游击队运送子弹的英勇事迹。

乔明增由广西回山东后,在家休养期间,向父母讲了他在红军中的经历,他的话语无疑对父母及家庭教育产生了极大影响。父亲乔学仁在1937年7月加入中国共产党,这个时间恰是乔明增在家休养时期,他爷俩之间究竟有着怎样的思想交流,“老党员”乔明增成为父亲在政治思想上先入党的介绍人。此后数年,乔明增的6个弟弟全部参加革命队伍,加入中国共产党。

前中为乔明增的父母,右一是二弟乔明祥

民谣中的宝藏,在现代社会已经不再是那些数量有限的银元,而是银光闪亮的精神宝藏。乔明增在灌阳战斗、生产、生活只有近两年,但他与当地村民结下的军民鱼水情,在当年已跨越桂鲁两省,在今天更是跨越了80多年的时空,丰富了长征精神。

乔明增回到北方,他尽孝在父母膝下结婚生子,他尽忠革命到底,牺牲在抗日战场。他在长征路上的足迹从湘江岸边延长,他拓荒的“乔明地”成为当地文旅活动的著名红色地标,并在桂北大地无形地延展开来。

“忠诚”是军魂。长征精神在湘江战役中的主题词就是“忠诚”,誓死保卫党中央。湘江战役体现了长征精神的全部内涵:坚持、牺牲、吃苦、团结、求实。乔明增精神之忠于职守、廉洁奉公、忠孝两全、革命到底,凝结在坚持、牺牲、吃苦,升华为对党的“忠诚”,在每个侧面都有着独特的闪光点。乔明增使湘江战役中所体现出的长征精神,不仅在血与火的江面上,还在灌阳大地的“乔明地”里,还在洪水箐的深山老林中。

(二)赤水河畔“哑巴渡”

有这么一个故事:红军四渡赤水时,有一位班长负责炸桥任务,炸桥时他受了重伤,被当地百姓所救。为了弥补炸桥所造成的交通不便,他留在此地成为摆渡人,收取百姓低廉的报酬。由于口音与当地人差别太大,为了掩藏身份,他装作哑巴,此地故称“哑巴渡”。他年老时,用存下来的钱,在此地修了一座新桥。这个故事的原型来自于胡道财。

胡道财,江西宁都县黄陂镇山堂村人,1910年生,全家5人参加红军。1935年1月底,在土城青杠坡战斗中大腿负伤,因伤重不能随军行动,3月底,组织上发给3块银元安置在赤水河畔李家寨。因不懂当地语言,为躲避敌人追查,故装聋作哑。1938年回到太平镇渡口,靠摆渡、拉纤等生活。1946年结婚生子,任太平镇街长。1953年病逝,终年43岁。

胡道财家乡的政府因他失踪多年,为胡家颁发了烈士牌。他的母亲享受烈属待遇,1963年去世。1981年,胡道财的儿子胡敬华费尽周折,终于找到父亲的故乡,带回父亲的“烈士牌”,与3块银元放在一起。

(三)大渡河之子:少尉哑巴老红军

在中国人民解放军《干部履历表》中,有个极为简单的履历。姓名:哑巴;籍贯:大渡河一带。关于他的详细事迹,在网上可查两个考察报告:《解开“哑巴红军”身世之谜的考察报告》《大渡河之子:少尉哑巴老红军》。

他的全部家产,仅有:一顶红军长征时的旧八角帽,一对发黄的长征时戴的红领章,四套新军装,五双新胶鞋,六枚勋章和奖章。

经过多年考察考证,现在我们才知道“哑巴红军”的名字叫熊四皮,是张思德的同连队战友。在他的身上,可以看到长征精神。终身为人民服务,他做到了。

四、“天堂地狱”,走出雪山草地

(一)雪山之险——体验与天堂相接

在雪山之上,风急如刀,寒冷刺骨。在这里,人们呼吸困难,心闷憋气,身软无力,举步艰难。冰雪盖路,危机四伏。因此,翻越雪山,必须有坚强的意志。红军在长征路上,翻越了10多座大雪山,主要有夹金山、打鼓山、长坂山、折多山、玉龙雪山等。

(二)草地之难——体验进地狱之门

方圆百里的大草地,是红军长征时掩埋烈士最多、规模最大的坟墓。晃悠的草墩,硬如竹签的草梗,水流急深,沼泽遍布,云低风急,寒水浸骨。在沼泽处行走,就是在体验生与死。因此,很多红军指战员牺牲在这大片的草地中,著名的700烈士群雕记述的是发生在草地边缘的悲壮故事。关于红军过草地的详细资料,有《“穿越草地北上”考察报告》《毛泽东长征“北上小道”考察报告》,可在网上查阅。

五、长征精神,闪亮的国家记忆

长征精神,重点在毛泽东《长征》诗“红军不怕远征难”之“难”字。

精神内涵,有坚持、牺牲、吃苦、求实、团结五个方面。

贵于坚持,百折不挠的革命理想主义信念;

勇于牺牲,无坚不摧的革命英雄主义气概;

乐于吃苦,不惧艰难的革命乐观主义斗志;

重于求实,坦诚自纠的唯物主义创新胆略;

善于团结,顾全大局的集体主义宽广胸怀。

长征的文化精髓,用毛泽东的话说是“不到长城非好汉”;张闻天的“坚持到底”“奋斗到底”;邓小平的“跟着走”;习近平的 “长征是一次理想信念的伟大远征”“长征永远在路上”。

古有愚公移山精神,今有红军长征精神。中华民族是一个勤劳、勇敢、智慧的伟大民族,“勤劳”即坚忍不拔的精神,即毅力。万事唯坚持即成。

长征精神是中国共产党革命精神之王,是挑战人类极限的毅力典范,是东方思想文化精髓“毅力、魄力、智力”之毅力经典。

乔明增以自己短暂的青春、不平凡的经历,塑造了“忠于职守、廉洁奉公、忠孝两全、革命到底”的革命精神;哑巴红军以自己坚定的理想信念跟党走,塑造了“保卫中央、忠诚服务、默默无闻、终生奋斗”的革命精神。

红军广大指战员,为长征精神增辉,为中国共产党人的革命精神添彩。长征是思想方法论,是精神燃料库。红军在长征“苦难”中坚持胜利,是坚韧斗志的集大成,是人类历史上的毅力巅峰。在实践行动中,长征精神之毅力,是战胜任何困难的重要法宝;在思想指导上,长征所形成的思想海拔,是中华民族精神的制高点。

红军——长征——精神。讲红军必讲长征,讲长征必讲精神。