讲座报道丨应天齐:从西递到深圳

日期:2019-06-13 来源:深圳市民文化大讲堂

从西递到深圳

编者按:2019年6月2日,深圳市委宣传部、深圳市社科联联合邀请应天齐老师作客深圳市民文化大讲堂,为市民朋友们做了一场题为“从西递到深圳”的讲座。

精彩演讲内容回顾:

缘起西递

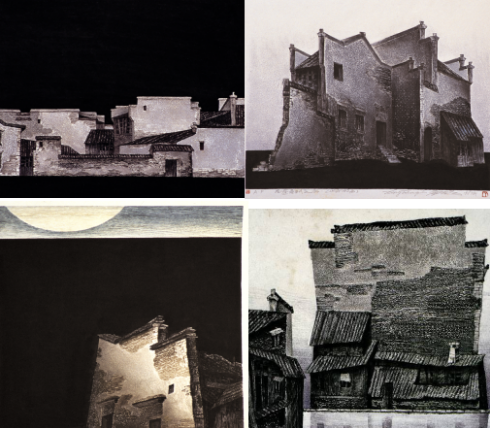

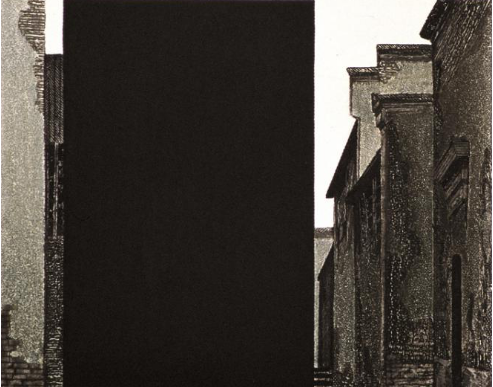

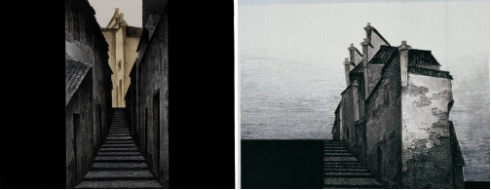

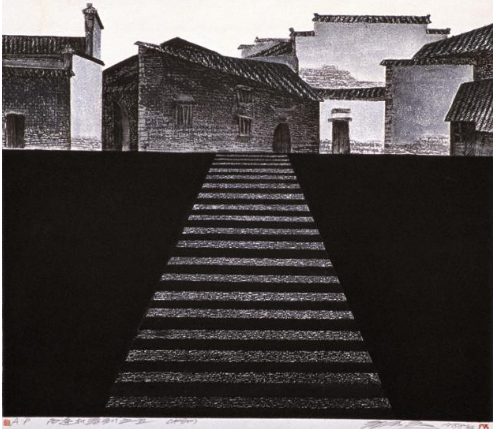

上世纪80年代,我偶然发现了一个非常封闭却饱含历史的村庄——西递。看到西递时,就产生了一种强烈的创作愿望,通过反复深入皖南腹地西递村的生活体验,最终花了八年的时间,创作了一生中颇具代表性的作品——西递村系列版画。

这一系列作品共有38幅,曾引起了极大的社会关注。在这些作品中,有些画的内容是西递村的客观景物,有些则是个人对皖南山区徽派建筑的整体印象。

西递村名字的来源有二:一是由于地势,东水西流;二是宗谱上有记载,在古代这是传递公文信件的地方,说明了西递的历史悠久。西递村是大唐后裔古村落,村内人都姓胡,唐末代皇后生下太子后因怕他被梁王杀害,让一个宫人带他逃走,逃到了江西婺源,后来他的后代又迁到了西递,现在西递村的追慕堂仍供奉着他们的祖先李世民。

我的作品对西递起到了很好的宣传作用,带动了西递村的旅游发展,为此西递村特地为我建了一个艺术馆。

深圳观澜

西递村被推上了一个大舞台后,我觉得我该做的事情做完了,于是来到充满了创新、改革气息的深圳,开始了新的艺术征程,而我的艺术始终与西递有联系。

深圳是一个移民城市,拥有着移民文化,我抱着这样的想法做了很多艺术探索。

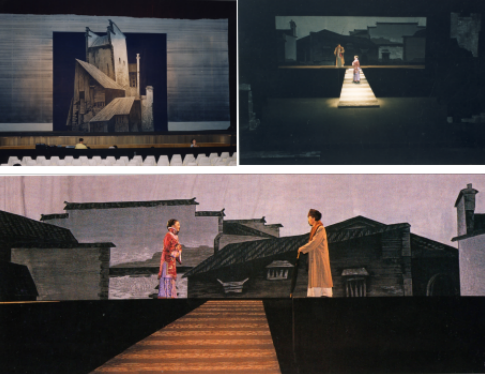

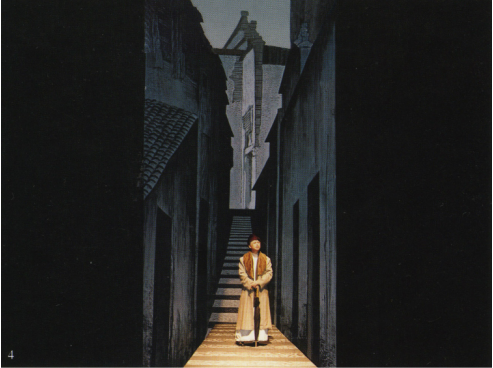

1998年,黄梅戏《徽州女人》以西递村版画作剧,在戏剧界产生影响,颠覆了一般意义上传统戏剧的创作流程,使得作为二度创作——舞台美术的版画,提前进入了一度创作,产生了“依画作剧”诗化和散文化的戏曲创新,戏剧理论界因此探讨、争论,推动了戏曲创新的进步。国家电信总局和国家邮政总局,甚至为此发行了“徽州古民居艺术”和“皖南古村落西递、宏村”的IC电话卡和邮票,2000年西递村也被联合国教科文组织录入世界文化遗产名录。

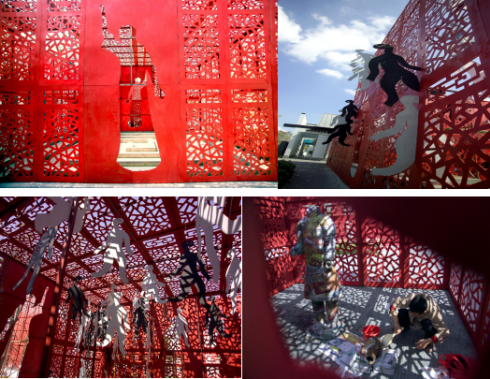

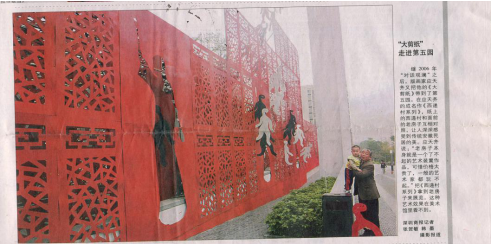

之后连续四年春节期间,我在深圳城市空间作行为、装置作品《大剪纸》。

期间我被聘往西安美术学院授课时,经常前往黄土高原,看波澜壮阔的黄河,感受中华文化的源头。等回到深圳,看到工业化、快速发展的城市,又想起了中华文化源头和现代化的差异,于是提出了“我们从哪出发,现在我们走到哪了,我们将准备走到哪”的观点,至今我的艺术创作都围绕着这个话题。比如大剪纸,把剪纸置入到现代城市空间,提醒人们“我们从哪出发”。

有个朋友在观澜举办画展,在前往参观画展的路上,我发现为人所熟知的是代表着现代化的观澜湖高尔夫球场,而不是标志着传统的观澜古镇,观澜古镇从人们的视野中“消失”了。为了使观澜古镇能重回人们的视野,我做了一个“对话观澜”的艺术活动。

活动中的一个门叫“入侵”,一边是观澜围屋,一边是现代广告,代表着传统与现代的交融,媒体称之为“观澜老街上一场新旧对话”。后来形成了观澜版画基地。

后来,我为万科做了一个“城市人居传统与可能”的第五园的艺术宣传,因为现代化的生活使我们远离过去的传统,实际上也远离了我们的精神家园,而第五园虽然只是一个现代仿制的村落,但可以把人又拉回地面,给予了人们一些慰籍。我可以为商业做广告,但绝不与商业同谋,我的宣传必须坚持我的思想,万科接受了我的坚持,因此我也答应为他们宣传。

古城改造

2012年,受欧洲荷兰全球艺术基金会的邀请,我参加了意大利第十三届威尼斯建筑双年展。并以个展的方式进入该展,是华人艺术家首位在百年之间以个展进驻的艺术家。

此时我是芜湖市古城改造的顾问,所以开始研究古城历史,再研究中国古城改造,并提出了遗存再生的改造古城的观点,也源于古城改造给予的灵感,我创作了世纪遗痕系列。威尼斯双年展也因为“我们从哪出发,我们走到哪,我们还要走到哪”的观点,选择邀请我前往参加展览。

有一次,我前往西递村,履福堂的一位老人送了我一份礼物——一块写着西递节孝祠的砖头,老人说他的年纪大了,砖头放在我这他最放心,我深受感动,因而十多年来,因工作迁居深圳,颠沛辗转,这块砖头却一直珍藏于身边。

在威尼斯,我发现,由于保护古建、古城,整个威尼斯那些在古代用红砖砌成的城堡,虽然有些残破,却巍然耸立。那些红砖虽然残破却承載着历史的沧桑。同时有感于中国城市化进程中大规模地拆迁,我灵感迸发,决定将古砖放大,做成雕塑,成为参展作品,运往威尼斯,让代表着中华传统文化的古砖与保存良好的威尼斯对话。

为了深化作品的内涵,我在芜湖古城拆迁地捡拾清代古残砖,运至深圳华侨城的工业园区,用一台压路机将古砖撵成砖粉,这些砖粉就是古代建筑的骨灰,再混合在泥土里,塑成重六百公斤,高三米的涵盖着中国传统文化魂魄的巨型古砖,运至意大利威尼斯展出。展毕,又在国内巡展。

展毕,为了使古砖得到良好的保存,传统的文化得以传承,我将原件文物古砖和放大了的雕塑作品古砖,无偿捐赠给西递村,由黟县博物馆作为藏品收藏,陈列在应天齐西递村博物馆之中。

在双年展后,我进一步思考该如何保护遗存,重建古城。目睹芜湖古城废墟后,我希望这些古砖能再重建中再生,于是以艺术的名义发动了遗存再生——“应天齐芜湖古城艺术计划”的行为艺术,即万人捡砖活动。其中有两位老人,他们捡了家门口的一块砖,准备寄给在美国的孙子,让后辈也能感受和继承中华传统文化。很多市民也通过捡砖活动更加的热爱传统、热爱古城,热爱自己家园。

在芜湖古城改造过程中,我一直在思考,该如何建设古城镇,中国古建筑是砖结构的,这种建筑本身不结实,加上战乱频繁,遗留下来的古建筑并不多,在古城改造过程,最该保护的是其街巷结构。芜湖古城始建于宋,现今遗留下来的是清代重建的,但其街巷结构保留下来了就仍是古城。古城改造中,保护街巷结构最为重要。

芜湖古城有两条街:一条街叫漁市街,一条街叫薪市街,北宋诗人林和靖曾如此描述过:“山掩县城当北起,渡中官道向西流。风萧樯定网初下,雨罢漁薪市未收。”这两条街代表着传统的文化。街巷结构保留了,就像是其“基因”还在,再生的城市,也是一个古城。

现代文化特征是一个传统与现代交替,传统与现代並存,传统甚至在某些方面被现代更新。建筑是时代文化的缩影,因此古城改造中不仅要保护其传统文化,也要体现当代文明。因此,古城改造不是原封不动的复原古城,而是要在体现传统文明的同时,也要体现当代文明,使得传统与当代並存,保留街巷结构是其根本,同时保留和修复遗存古建,在深入考查、研究、尊重历史遗存的基础上有所创建,使得传统文明再生新的光辉!

从西递到深圳,对于艺术家来说,是一个呈现了乡土与城市,传统与当代,个体与社会,地域性与国际化等诸多转换的课题。深圳改革开放的热土以及年轻而充满活力的城市氛围,使我能够在肯定与否定,固守与突破,传统与创新中不断前行,从而获得艺术创作上的进步而得到满心的喜悦。对于一个艺术家来说这是一种幸运。