讲座报道丨谭刚:粤港澳大湾区视角下的深圳全球海洋中心城市建设

日期:2019-06-17 来源:深圳市民文化大讲堂

编者按:2019年5月26日,深圳市委宣传部、深圳市社科联联合邀请谭刚老师作客深圳市民文化大讲堂,为市民朋友们做了一场题为“粤港澳大湾区视角下的深圳全球海洋中心城市建设”的讲座。

精彩演讲内容回顾:

粤港澳大湾区视角下深圳全球海洋中心城市建设

从两则报道说起:作为“深圳新十大文化设施”之一的深圳海洋博物馆正式敲定落户大鹏新区;5月19日中午,深圳第一艘为海洋工程科研提供支撑的大型实验设施——“清研海试1”号试验母船正式服役。建设海洋强国是中国特色社会主义的重要组成部分,深圳承担着海洋强国的战略定位。

《粤港澳大湾区发展规划纲要》提出“支持深圳建设全球海洋中心城市”

湾区是指以海湾为中心形成的经济系统、地理单元和区域范围。粤港澳大湾区是珠江入海口的广东9个城市及香港澳门两个特别行政区共同形成的区域范围,总面积5.6万平方公里,2018年人口约7200万、经济总量约10.8万亿元,占全国经济总量12%左右。

(一)粤港澳大湾区发展现状与重大意义

建设粤港澳大湾区,是习近平总书记亲自谋划、亲自部署、亲自推动的重大国家战略,是新时代推动形成全面开放新格局的新举措,是推动一国两制事业发展的新实践。

习近平总书记在2017年先后三次讲到粤港澳大湾区,特别是党的十九大报告提到建设粤港澳大湾区。

进入2018年,总书记多次深入论述粤港澳大湾区。在全国两会期间参加广东团审议时,专门讲到粤港澳大湾区。10月到广东视察时,提出建设粤港澳大湾区,是党中央部署的重大战略,是丰富“一国两制”实践的全新探索。要求广东要把粤港澳大湾区建设作为一个大机遇,大文章,要抓紧做实,要求举全省之力建设粤港澳大湾区。

与此同时,习近平总书记还对港澳人士强调,建设粤港澳大湾区是保持香港、澳门长期繁荣稳定的重大决策,要求在“一国两制”方针和基本法框架内发挥粤港澳综合优势,创新体制机制,促进要素流动。

改革开放以来,粤港澳合作不断深化,粤港澳大湾区经济实力、区域竞争力显著增强,已具备建成国际一流湾区和世界级城市群的基础条件。

第一个表现是大湾区区位优势明显。粤港澳大湾区地处沿海开放前沿,以泛珠三角区域为广阔发展腹地,在“一带一路”建设中具有重要地位。交通条件便利,拥有香港国际航运中心和吞吐量位居世界前列的广州、深圳等重要港口,以及香港、广州、深圳等具有国际影响力的航空枢纽,便捷高效的现代综合交通运输体系正在加速形成。

第二个表现是经济实力雄厚。经济发展水平全国领先,产业体系完备,集群优势明显,经济互补性强,香港、澳门服务业高度发达,珠三角九市已初步形成以战略性新兴产业为先导、先进制造业和现代服务业为主体的产业结构。

第三个表现是大湾区创新要素集聚。创新驱动发展战略深入实施,广东全面创新改革试验稳步推进,国家自主创新示范区加快建设。粤港澳三地科技研发、转化能力突出,拥有一批在全国乃至全球具有重要影响力的高校、科研院所、高新技术企业和国家大科学工程,创新要素吸引力强,具备建设国际科技创新中心的良好基础。

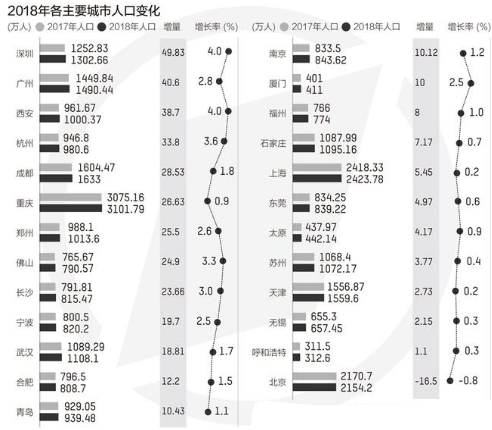

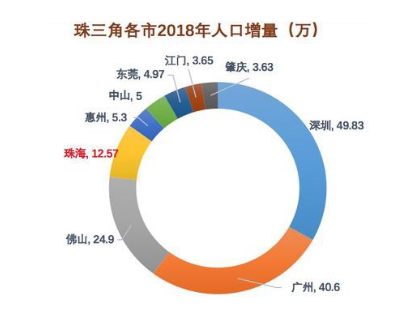

广东省2018年新增人口达到177万人,其中珠三角地区达到150.45万人,比浙江、山东和江苏这三个经济大省去年的人口增量之和还多,充分体现了大湾区的人口吸引力。

每个城市都在进行抢人大战。深圳也出台了一些政策吸引人才:深圳公租房40%由市场提供,政府提供60%,包括人才房、安居房和公租房。

未来大湾区创新要素主要沿广-深-港-澳创新走廊分布。

对深圳而言,未来创新要素集聚主要布局在深港科技创新合作区、光明科学城、西丽湖国际科教城等区域。

2017年1月深港签署文件同意把河套地区合作建设成“深港创新及科技园”,2019年4月深港合作会议召开,双方共同成立联合专责小组,打造融合一国两制优势的国际化开放创新平台,为大湾区国际科技创新中心和广深港澳创新走廊提供有力支撑。

光明科学城定位为支撑深圳原始创新的重要载体、综合性国家创新中心的重要节点、广深港澳科技创新走廊的重要引擎及深圳北部中心发展的重要动力源。1月25日开工仪式,启动区项目占地4.7万平方米,建筑面积23.1万平方米,建设脑解析脑模拟、合成生物研究两大科学装置平台。到2020年,形成科学城建设基本框架;到2025年,形成世界级科学城的核心功能;到2035年,基本建成高度国际化的综合性国家科学中心核心承载区。

西丽湖国际科教城规划面积 57.1 平方公里,“一环”(西丽湖科教生态环)、“一带”(大沙河大学智慧带)、“三组团”(大学城、石壁龙、留仙洞)、“五片区”(大学城、燕清溪、白石岭、石壁龙、留仙洞)。

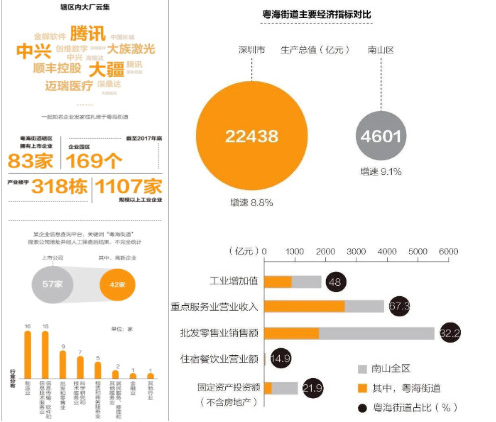

目前南山区的粤海街道可以说是深圳创新要素聚集的典型表现。

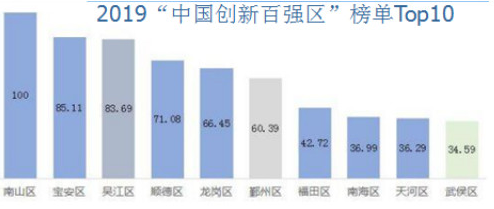

去年工信部公布了中国创新百强区排名,深圳有4个区榜上有名,这对于深圳建设全球海洋城市有很大的帮助。

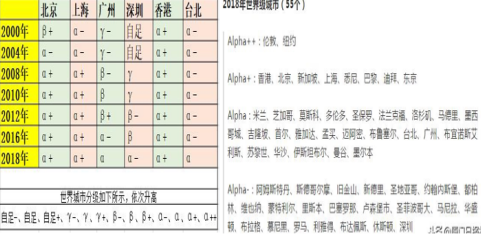

第四个表现是大湾区国际化水平领先。深圳在世界城市排名中也榜上有名。

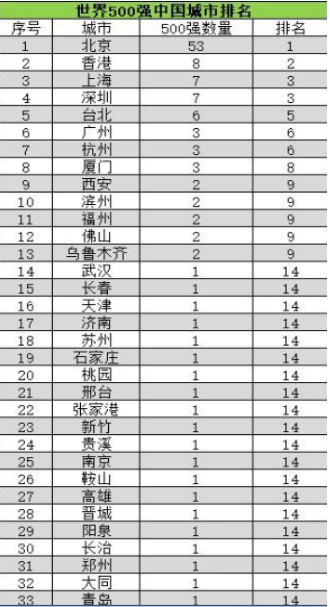

世界500强企业美国有126个,中国有120个,其中深圳有7个,粤港澳大湾区有20个。

第五个表现是大湾区合作基础良好,香港、澳门与珠三角九市文化同源、人缘相亲、民俗相近、优势互补。近年来,粤港澳合作不断深化,基础设施、投资贸易、金融服务、科技教育、休闲旅游、生态环保、社会服务等领域合作成效显著,已经形成了多层次、全方位的合作格局。

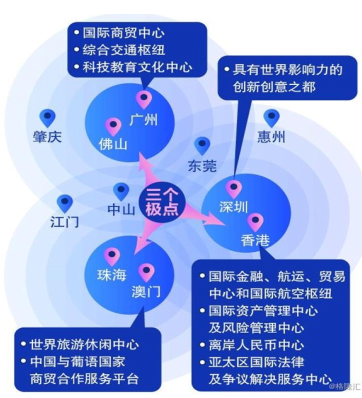

(二)粤港澳大湾区战略定位与空间布局

粤港澳大湾区发展规划纲要确立的战略定位,实际上包括了三个层面:从国际层面来看,要求粤港澳大湾区成为充满活力的世界级城市群,成为具有全球影响力的国际科技创新中心;从国家层面来看,要求大湾区成为“一带一路”的重要区域,成为内地和港澳深度合作示范区;从大湾区自身层面来看,要建设成为宜居宜业宜游的优质生活圈。

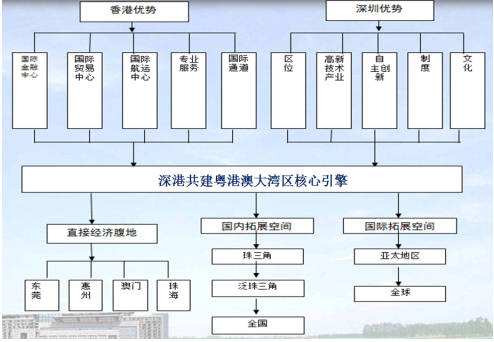

在大湾区战略定位背景下,深圳要发挥极点和引擎作用。一是深圳和香港要结合起来,成为大湾区至关重要的三大极点之一,充分发挥深港极点在大湾区及周边区域发展中的带动作用。

二是优化提升中心城市——以香港、澳门、广州、深圳四大中心城市作为区域发展的核心引擎,做优做强,增强对周边区域发展的辐射带动作用。

(三)规划纲要支持深圳建设全球海洋中心城市

《纲要》中提到支持深圳建设全球海洋中心城市,并专门用了一节的篇幅来讲关于“海洋经济的发展”。对《纲要》的认识,可以从三个不同的角度观察。首先是主题词:“发展”、“建设”、“创新”、“国际”。

第二个角度是出台政策:包括需要“研究、探索、创新”的方向;可以“丰富”“发展”“完善”的内容;给予“鼓励”“支持”“允许”的空间。

第三个角度是大湾区的功能和作用。在建设大湾区进程中,特别是在建设国际科技创新中心方面,深圳应当走在前面,起到引领带动作用。

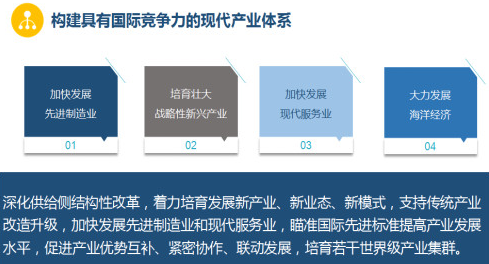

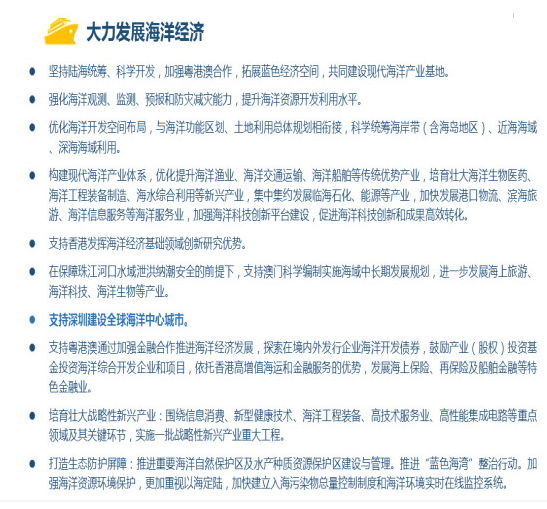

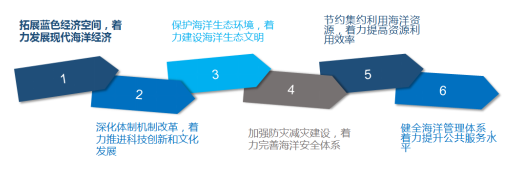

对于海洋经济方面的部署,《纲要》主要体现在构建现代产业体系一章关于大力发展海洋经济一节之中,在生态文明建设、优质生活圈、发展平台等章节也有涉及海洋经济的内容。

在大力发展海洋经济一节中,明确提出“支持深圳建设全球海洋中心城市”。

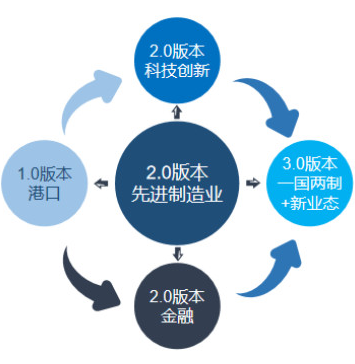

我们在2014年所作的研究中,曾提出湾区经济发展的不同版本。其中把粤港澳大湾区概括为3.0版本,一方面是由于粤港澳大湾区是一国两制,三个关税区和三种货币的基础上建立起来的,不同于2.0版本的湾区形态,存在明确的制度差异性。另一方面是由于新的产业业态,包括海洋经济在内的新业态,使得粤港澳大湾区进入湾区建设的3.0版本。

另外,从深圳所处区位条件来看,呈现出“两湾+半岛”的空间特征,这样的地理形态也是有利于湾区发展海洋经济的。

全球海洋中心城市的理论与实践

(一)全球海洋中心城市理念

1、海洋与海洋城市

全球海洋的面积占到地球的71%,陆地只有29%,地球通常被称为蓝色星球。海洋是生命的摇篮、人类文明的源泉,同时在维持全球的生态系统发挥发挥其重要性。海洋是资源宝库、生态屏障、经济动脉、战略空间,增强海洋意识十分重要。

全球经济的发展经验表明,世界经济的重心由内陆地区向沿海地区的迁移是20世纪以来的总体趋势。全球大部分人口集中在沿海地区,大部分重要城市集中在沿海地区,大部分政治、经济、文化活动发生在沿海地区。随着经济全球化不断推进,经济活动和城市人口逐步向沿海地区集聚,形成以海湾及海洋城市为核心的沿海城市带,推动全球经济向更高的方向前进。

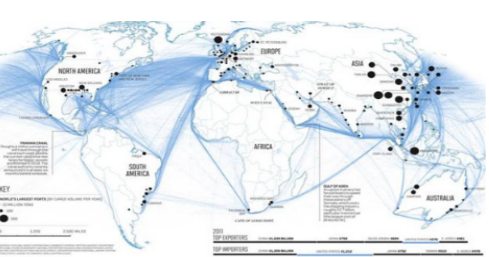

从世界经济版图看,全球60%的经济总量集中在入海口。世界上75%的大城市、70%的工业资本和人口集中在距海岸100公里的海岸带。在排名前50名的特大城市中,港口城市占到90%以上。海洋城市在全球经济社会中所具有的重大的意义。

2、国际航运中心

了解全球海洋中心城市,首先需要认识国际航运中心,可以说国际航运中心是全球海洋中心城市的前提条件。全球海洋中心城市都是从港口城市开始的,港口城市就是从国际航运中心发展起来的。

在现代海洋经济尚未兴起、国际贸易主导着世界经济版图的时代,国际航运中心就是“海洋中心”。

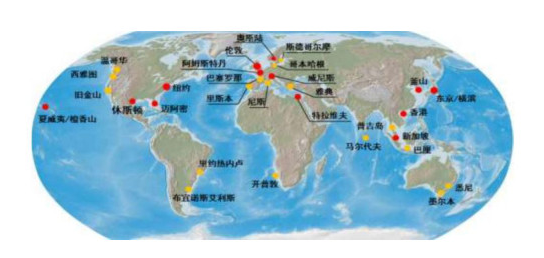

国际航运中心融发达的航运市场、丰沛的物流、众多的航线航班于一体,一般以国际贸易、金融、经济中心为依托,拥有航线稠密的集装箱枢纽港、深水航道、集疏运网路等硬件设施,并拥有为航运业服务的金融、贸易、信息等软件功能的港口城市。无论是历史上的威尼斯、阿姆斯特丹、伦敦,还是现在的纽约、东京、奥斯陆、新加坡和香港,都是世界经济中心和国际贸易中心。

国际航运中心与集装箱的吞吐量有关,这也反映出能不能成为全球海洋中心城市。

国际航运中心的形成主要有三种模式:

模式一:以市场交易和提供航运服务为主,代表港口为伦敦。

模式二:以中转为主,代表港口为香港和新加坡。

模式三:以为腹地货物集散服务为主,代表港口有鹿特丹和纽约。

全球海洋中心城市还需要在航运中心的基础上,大力发展蓝色经济。

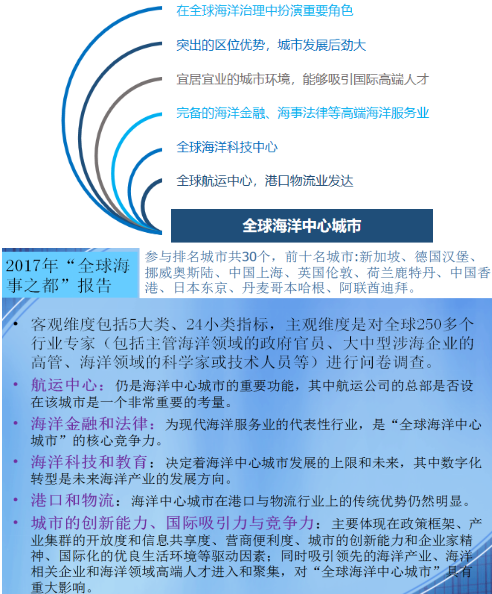

3、全球海洋中心城市

“全球海洋中心城市”来源于一个国际排名,由“Leading Maritime Capitals of the World”意译而来,也有直译为“全球领先的海事之都”的,后来写入2017年发布的《全国海洋经济发展“十三五”规划》,规划中提到要推动深圳、上海建设全球海洋中心城市。至此,全球海洋中心城市一词得到广泛引用,成为引导我国沿海重点城市参与国际海事竞争合作的新方向。

要成为全球海洋中心城市,一是在全球航运中心占据重要位置,二是海洋服务业高度发展。三是海洋科技领先,四是具备以港口、物流为代表的强大的海洋产业。除此之外还有城市的创新能力,国际吸引力与竞争力。

全球海洋中心城市,包含了三个关键词:全球城市,中心城市,海洋城市。三个方面组合起来,就构成了全球海洋中心城市。三个关键词可以按照不同的方式组合:

一是全球海洋+中心,强调海洋的整体实力较强,如伦敦;

二是全球+海洋中心,强调某项海洋事务能力具有全球影响力,如奥斯陆、休斯顿;

三是全球中心+海洋,强调的是具有全球影响力的中心城市,如东京、纽约、新加坡、香港。

从发展历程来看,全球海洋中心城市超越传统的国际航运中心概念,不仅具备国际航运中心在航运、贸易、物流以及航运相关服务业方面的优势;而且还必须是海洋金融、法律等高端海洋服务业的领导者;是海洋科学技术和海洋发展体系的创新者和引领者;在全球海洋治理方面发挥引导性的作用,为区域或全球提供有价值的公共产品;具备完善的营商环境、完备的海洋产业集群和国际化便利生活环境,对领先的海洋产业、海洋企业和高端人才形成强大的吸引能力和集聚能力。

从影响力来看,全球海洋中心城市强调发挥海洋产业、资源和文化优势,突出创新引领和在全球治理中的作用,使海洋成为核心竞争力,在区域具有极大辐射力,对全球政治、经济、文化具有控制力与影响力。

从主要特征来看,全球海洋中心城市在海洋的重要领域凸显优势,包括:全球海洋治理能力较高、海洋经济科技领先、海洋生态文明彰显、海洋文化特色突出、海洋综合管理理念先进。

因此,全球海洋中心城市必须是海洋整体实力很强,具有全球影响力的中心城市。

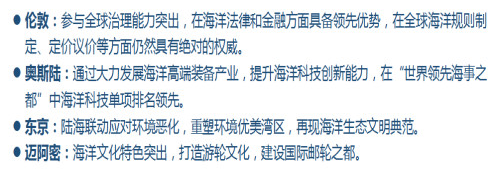

(二)国际知名海洋中心城市的经验启示

国际知名的海洋中心城市多是伴随港口功能的提升而不断延伸拓展、调整优化,逐步形成辐射范围更广、发展实力更强、对世界影响更大的工业经济,并在服务提升与创新发展等方面形成独特优势,并将其培育成城市的核心竞争力,通过金融、法律、保险、仲裁等海洋高端服务实现全球海洋资源配置,或者通过海洋科技创新引领全球海洋发展方向。

深圳要建设全球海洋中心城市,可借鉴国际上知名的海洋城市的成功经验,比如新加坡、香港。

1、新加坡的做法与借鉴

新加坡连续四届被评为“全球海洋中心城市”。其成功在于:充分利用本地海洋资源;实施开放的全球化战略;构建海事全产业链;重视海洋科技文化。

2、香港的做法与借鉴

香港的成功在于:充分利用本地海洋资源;市场配置资源作用+政府有效引导作用;增强科技创新和引领,推动海洋经济绿色发展;加大对海洋领域的资金支持,发达完善的金融体系;海洋经济结构合理,完善的海洋经济区域布局。

(三)内地海洋中心城市的经验借鉴

除深圳以外,内地大力建设全球海洋中心城市的有上海和广州,其做法值得深圳学习借鉴。

1、上海的做法与借鉴

在2012 年、2015 年、2017、2019年的 “世界领先海事之都”排名中,上海分别位居第7、5、4、6位。

——上海海洋经济实力雄厚,2017年接近8000亿元,占到全市经济总量的比重27%、占全国10%左右。初步形成以海洋交通运输业、海洋工程装备制造业、海洋旅游业为代表的现代海洋产业体系。

——上海市海洋第一产业比重保持基本稳定,海洋第二、第三产业占绝对主导地位,占海洋生产总值的99.9%,特别是海洋第三产业在海洋经济中的比重不断提升,优势非常明显,高于全国海洋经济平均水平。

——上海市外贸物资中的99%经由上海港进出,集装箱吞吐量连续七年排名位居世界第一,货物吞吐量位居世界第二,仅次于宁波-舟山港。

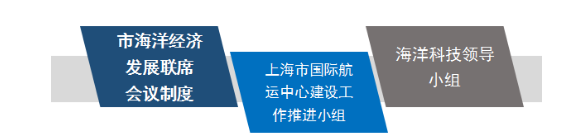

——上海以海洋经济发展联席会议制度为代表的海洋经济体制机制建设值得借鉴。

——从政府层面来看,上海推出海洋经济发展措施,出台航运服务业大幅度开放政策等整体性部署值得认真学习借鉴。

——上海各高校每年培养出大批海洋相关人才,为上海发展海洋经济提供了大量人才资源,同时上海依托高校资源,整合提高海洋科研力量,进行突破性的技术攻关,形成整体的统一的部署,增强上海在全球海洋中心城市科技支撑。

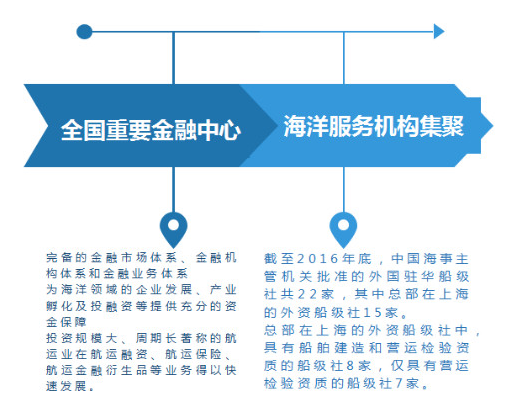

——上海拥有发达的海洋服务业。

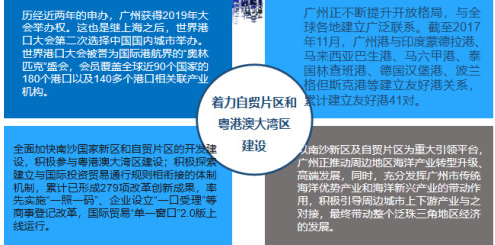

2、广州的做法与借鉴

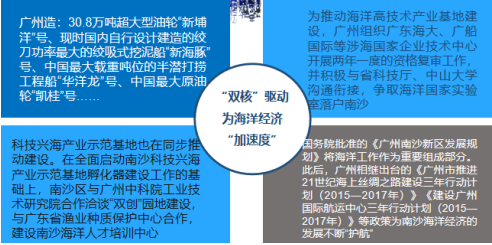

——“双核”驱动为海洋经济“加速度”。

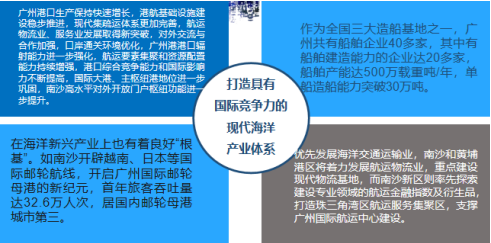

——打造具有国际竞争力的现代海洋产业体系。

——着力自贸片区和粤港澳大湾区建设。

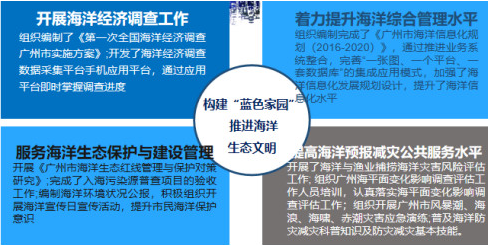

——构建“蓝色家园”,推进海洋生态文明。

深圳建设全球海洋中心城市若干思考

深圳到底要如何来建设全球海洋中心城市?

第一,建设全球海洋中心城市是深圳发挥湾区核心引擎作用的重要内容。去年2018年12月26日,习近平总书记对深圳作出重要批示,要求深圳抓住粤港澳大湾区建设的重大机遇,不断增强深圳在大湾区的核心引擎功能,发挥核心引擎的作用,朝着建设中国特色社会主义先行示范区的方向前行,努力创建社会主义现代化强国的城市范例。深圳建设全球海洋中心城市,是贯彻落实总书记对深圳指示精神的重要体现。

深圳要发挥核心引擎的作用,必须大力发展海洋经济。《纲要》中讲到的海洋经济,除了构建现代产业体系一章中专门部署外,还在其他章节中涉及到,如打造生态防护屏障、构筑休闲湾区、推动前海南沙及特色发展平台等。综合而言,深圳发挥湾区核心引擎作用,需要通过科技创新驱动、开放合作引领、优势产业牵引、生态文明涵养、人文理念聚力、营商环境支撑、发展平台助推、空间格局共生等方面大力推进。

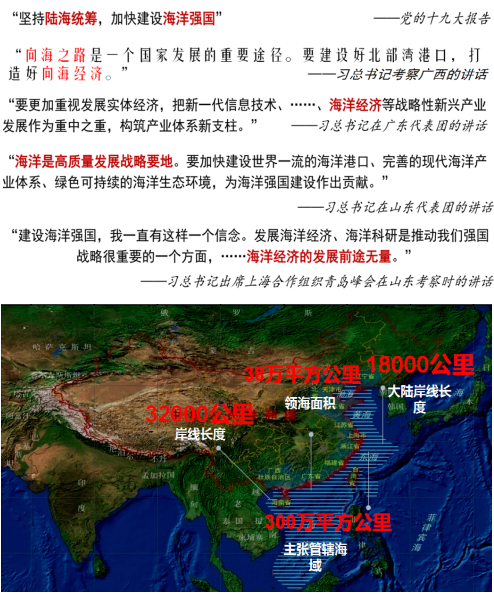

第二,坚持陆海统筹,增强海洋意识。

2010年“陆海统筹”首次写入国家“十二五”规划,确立了海洋在国家经济社会发展全局中的地位和作用,标志着我国向海拓展的战略性转变,陆海统筹成为国家重大战略。2017年党的十九大报告提出“坚持陆海统筹,加快建设海洋强国”,进一步凸显了海洋在新时代中国特色社会主义事业发展全局中的突出地位和作用。

中国的陆地面积大部分人都清楚,但中国的领海面积、海岸线、管辖海域等却不太为人重视。深圳也是如此。

深圳濒临南海、毗邻港澳,海岸线长达260公里,海域面积为1145平方公里,目前拥有大小岛屿51个,拥有珠江口、深圳湾、大鹏湾、大亚湾优质湾区资源,形成“两湾+半岛”的空间结构,是粤港澳大湾区的中心城市,也是21世纪海上丝绸之路的枢纽城市。

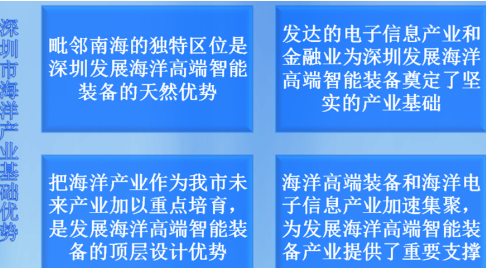

同时,深圳的海洋经济发达,现代海洋产业体系完备。据统计,2018年深圳海洋及相关产业生产总值2327亿元,约占GDP总量的9.6%。以海洋电子信息、海洋生物、海洋高端装备为代表的海洋未来产业快速发展。

预计到2020年,深圳海洋生产总值将达到3000亿元。在海洋产业方面,深圳海洋高端装备、海洋电子信息、海洋生物医药等新兴产业发展态势良好;海洋交通运输业、滨海旅游业、海洋油气业等三大传统产业优势突出,在国内处于行业领先地位;拥有涉海企业数千家,集聚中集、招商、盐田港等一批涉海龙头企业;深圳发起设立规模500亿的海洋产业基金。

此外,深圳海洋高端装备领域已建成多家重点实验室,海洋科技创新能力和成果转化能力快速升级,清华大学深圳研究生院、南方科技大学、深圳大学已成立海洋学科,开展海洋领域教育科研和人才培养。

深圳还是全国首个海洋综合管理示范区和第二批海洋经济创新发展示范城市。

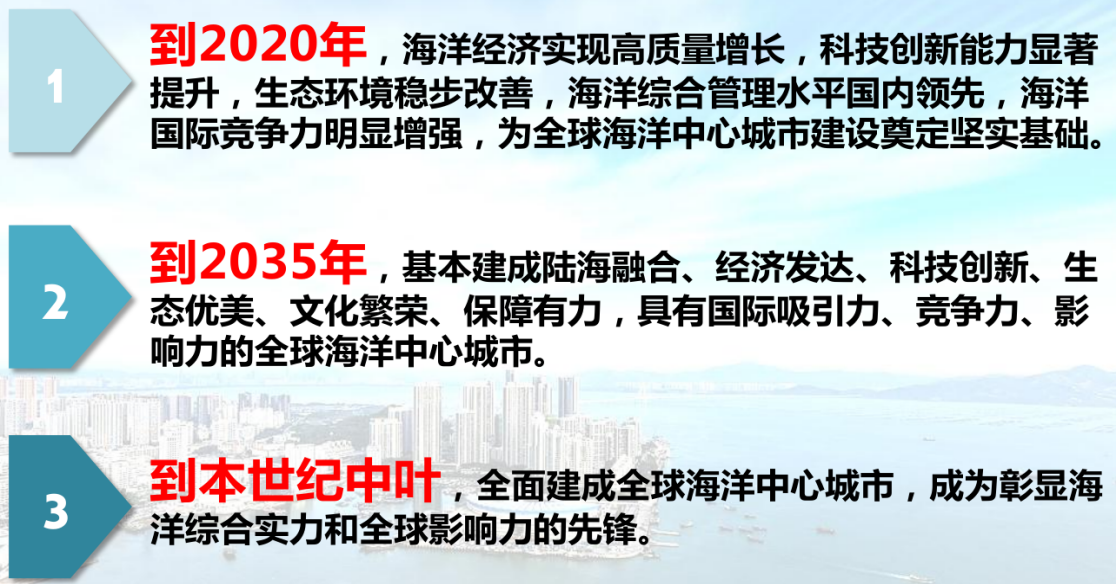

第三,推进全球海洋中心城市建设。去年深圳市委市政府已经部署了相关的纲领性文件和行动性指南:《关于勇当海洋强国尖兵加快建设全球海洋中心城市的决定》以及《实施方案》。通过创新引领—陆海统筹—生态保护—服务公众—先行先试的基本原则,推动深圳的全球海洋中心城市。

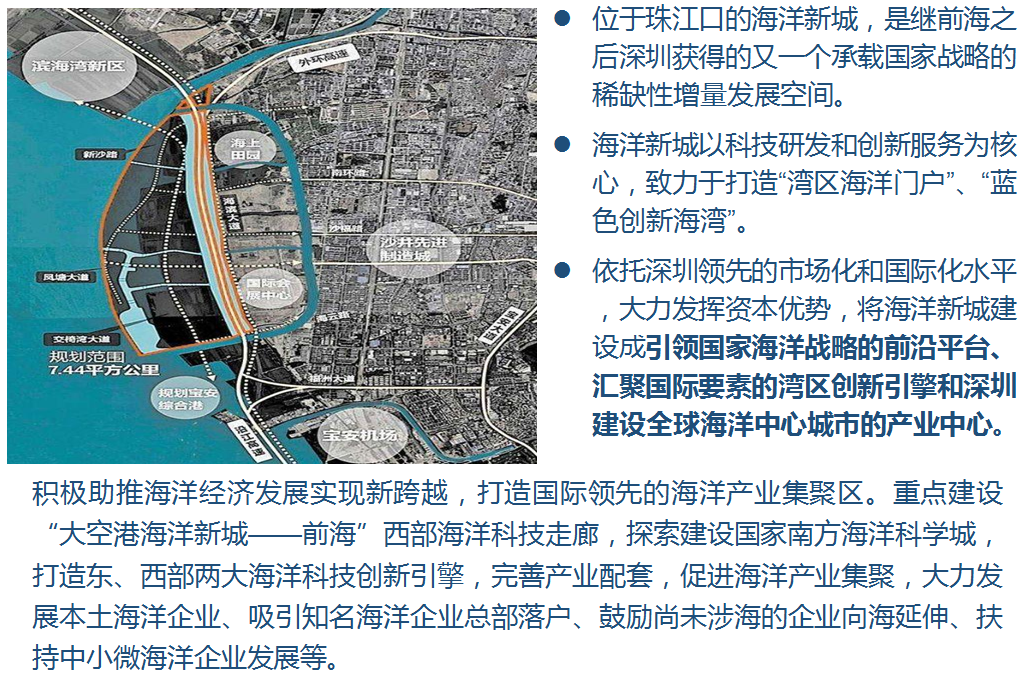

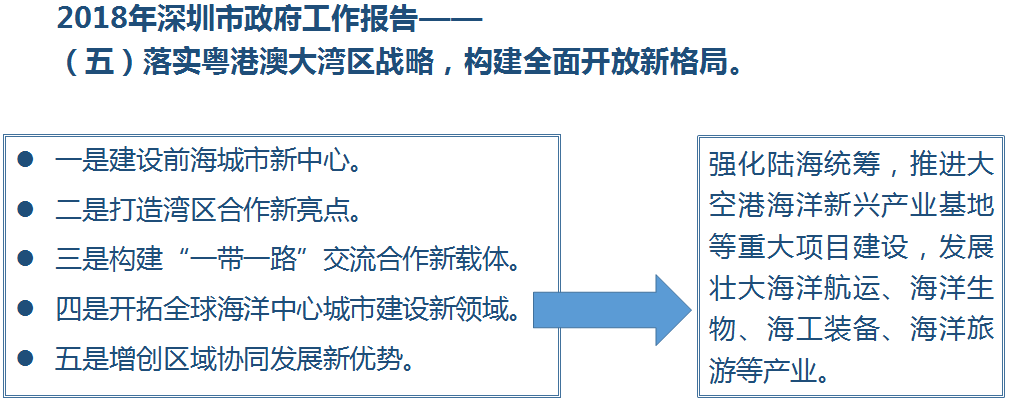

去年深圳政府工作报告提到落实粤港澳大湾区战略时,专门提出强化陆海统筹,推进大空港海洋新兴产业基地等重大项目建设,发展壮大海洋航运、海洋生物、海工装备、海洋旅游等产业。

今年政府工作报告提出举全市之力推进粤港澳大湾区建设时,要求打造大湾区活力海岸带,推进海洋新城等规划建设,发挥海洋产业发展基金作用,大力发展海洋电子信息、海洋高端装备、海洋生物、海洋金融等产业,规划建设海洋博物馆,办好中国海洋经济博览会。

我本人作为省政协委员,在去年省政协大会上提交“关于支持深圳建设全球海洋中心城市”的提案,从确立战略目标与政策举措、立足新发展理念、探索海洋经济创新发展及体制机制创新、推动大湾区沿海城市群协同参与海洋城市等方面提出建议。

广东省海洋与渔业厅、深圳市政府提出了办理意见。

深圳建设全球海洋中心城市,应当着重注意以下几点:

——推进建设 “海域+陆域”全域空间的“全球海洋中心城市”。围绕国家赋予深圳打造全球海洋中心城市的总目标,统领海洋生态保护、海洋经济与科技、海洋资源开发利用等各项工作,努力探索海洋综合管理,大力提高我市海洋城市的国际影响力。

——围绕陆海资源统筹、产业集群发展,在“东进西协南联北拓中优”的框架下,高标准加快前海合作区、深圳湾总部基地、大空港、海洋新城、大鹏国际生态旅游区建设,形成协调互动的陆海统筹发展良好格局。

——按照市委市政府加快建设全球海洋中心城市的决定及实施方案,重点构建海洋科技创新体系,凸显海洋城市文化特色,提升海洋综合管理能力,积极参与全球海洋治理等五个方面,推动全球海洋中心城市建设。 其中,在海洋经济跨越发展方面,将推动海洋工程装备、海洋电子信息、海洋生物医药、海洋新能源等产业发展,促进海洋金融要素集聚、共建深港国际航运中心,从而推动海洋产业集聚发展,提升海洋经济在全球的影响力。

——在粤港澳大湾区背景下与香港共建国际航运中心。重点是立足粤港澳大湾区,打造绿色智慧的国际枢纽港;加强与香港在航运方面全面合作;大力发展航运金融,提高航运增值服务能力,提升服务水平;引进和培育具有国际影响力的航运服务机构,吸引国际航运公司落户。

——推动深圳海洋新城建设。