【文艺观澜】表现性美术语言构建“宏大叙事”的价值作用

日期:2021-10-09 来源:中国社会科学网-中国社会科学报

摘要:一百年来,中国共产党领导下的国家主题性美术创作,主要以宏大叙事为基本模式。随着时代的发展,主题性美术创作越来越受到国家的重视,国家文化艺术的主管部门也将美术创作纳入相关计划并加大扶持力度。在此背景下,主题性的创作项目需要更为丰富的艺术语言支撑其内涵。在主题先行的创作模式中,有关形式表现的探讨,也在艺术表现与反映现实的矛盾中经历不断地调试,尤其是新时代提出“坚持以人民为中心的创作导向”以来,宏大叙事的表现策略在国家主题性美术创作中逐渐形成多元化的创作路径与语言形态。

关键词:宏大叙事;党史美术;主题性;表现性

基金项目:国家社科基金艺术学重大项目“中国共产党领导下的百年新美术运动研究”(项目批准号:19ZD20)阶段成果。

引 言

在文艺领域中,“宏大叙事”是一个被广泛采用的专业术语。“宏大叙事”亦称元叙事,是在主流话语指导下对历史的意义、经历和知识进行的叙述,它具有主题性、目的性、连贯性和统一性特点。中国共产党百年来领导的国家主题性美术创作,基本是在宏大叙事的模式下进行的,如“革命美术”“进步美术”“革命的浪漫主义与革命的现实主义相结合”以及“社会主义美术”的创作原则。诚然,宏大叙事带有“自上而下”的题材规定性与意识形态属性,有人便认为主题性创作实际上等同于宏大叙事。中国共产党成立以来的主题性美术创作,伴随我国社会主义革命、建设和改革的历史进程而不断发展,以鲜明的主题紧跟时代的步伐,形成具有中国特色的艺术面貌。然而,在主题先行的创作模式中,有关形式表现的探讨,也在艺术表现与反映现实的矛盾中经历不断地调试,宏大叙事的表现策略在历次国家主题性美术创作中逐渐形成多元化的创作路径与语言形态。这种改变,一方面来自于政府文化部门对于主题性美术创作的期待与推动,另一方面则出自艺术家对历史文化价值与现代性的求索和反思。

重建“宏大叙事”

改革开放以来,中国美术创作呈现艺术语言多样化的发展趋势,在创作形式上鼓励探索与创新。同时,中国美术界曾对“艺术表现”的问题进行过多次探讨。1981年年初,由中国美术家协会北京分会和北京油画研究会发起,召开了北京市油画学术讨论会。会上,靳尚谊强调:“形式是绘画的一个很重要的因素,是艺术研究回避不了的问题”;袁运生在“艺术个性与自我表现”的论题中,提出“社会的发展要求艺术家充分的表现艺术个性和自我”。[1]20世纪80年代以后,艺术家们逐渐进入对各美术门类形式语言的多元化探索阶段,融贯中西的表现形式开始流行于主题性创作领域。在主题性美术创作中,具有表现性特征的形式语言一方面融合了中国传统艺术的精髓,同时又吸收了19世纪至20世纪西方艺术思潮中具有革新意识的表现手法。中国艺术家兼取东西方艺术之所长,表现性的技法被艺术家综合处理并重构,这种本体语言革新的现象随之出现在国家主题性美术创作中。

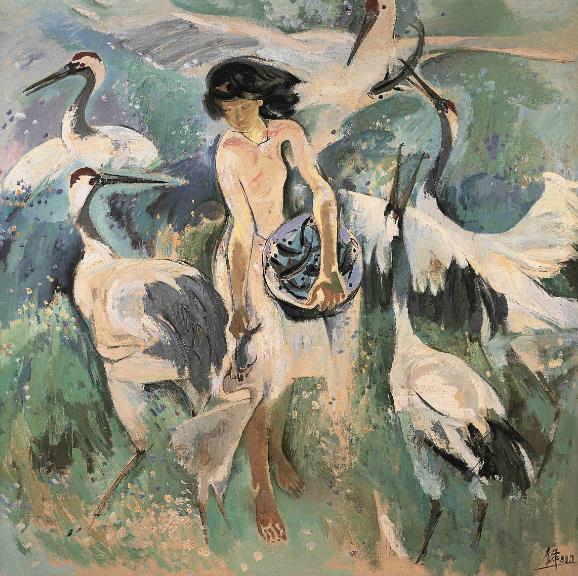

图1 闫振铎《温暖的风》布面油画,尺寸180cm×180cm,1984年创作

图2 闫振铎《温暖的风》局部

1984年10月国庆节期间,第六届全国美术作品展分15个美术门类在南京、沈阳、北京、成都、杭州、上海、西安、广州、长沙等九地同时举办,呈现出这一时期艺术家对于“主题与表现”进行的实践与反思。“内容和形式的关系,继承与创新的关系,土法和洋法的关系,自然和社会的关系,普及和提高的关系,抽象和具象的关系,写实和写意的关系,夸张和变形的关系,现实和历史的关系,等等”[2],这些长期以来存在争议的问题,经过艺术家们三十多年的实践,在解放思想过程中,一部分被逐渐接受了。这种形式语言的变革显现出新时期中国美术界对于“宏大叙事”创作模式重建的倾向。如唐小禾、程犁的《楚乐》[3],从地缘文化中汲取营养表现楚女歌舞的浪漫主义风貌,平面化的人物描绘,一部分汲取了南阳汉画像石中乐舞形象的艺术趣味,同时吸收了古埃及的构图形式,在“壁画复兴”的浪潮中重塑传统文化的题材,借古开今地表现出中国传统艺术美的流动性;李新华的《剑》[4](白描连环画,入选第六届全国美术作品展并获第四届全国连环画绘画三等奖),呈现出欧洲新艺术运动的装饰特征;闫振铎的《温暖的风》糅合了中西方的绘画语言,内敛的东方韵味和西方的抽象表现自然融合,女性形象、白鹭和背景浑然一体。在无序的构图中突出鲜明的主体形象,柔美浪漫的色彩表现令人不禁联想到后印象派绘画中的光色气氛。油画笔触的涂绘性[5]充满画面,黑色线条的运动变化和装饰细节的韵律又追述出文人笔墨流转的自由性,这便是中国艺术家参用西法的立足点(图1)[6](图2)[7]。回归主题,过往劳动女性形象所背负的“力量感”退场了,“钢铁般的意志和火红的热情”也不复存在于主体人物的目光中,但主题所能够表现的中华民族的女性美德,即朴素、力量、健康三者之美在画面中丝毫没有被弱化。正如题目所指,观看画面中伸手捉鱼的女孩与围绕在旁的白鹭,仿佛感受到一阵春风拂面,吹过少女面庞,吹入观者胸膛。这幅作品的整体情调,呈现出艺术家在那个时代所建立的一种油画的现代性表现语言,诸如此类的美术语言为主题性美术创作所接纳。可以说,表现性绘画语言的多元价值取向,在重建“传统”的倾向中给予了创作者自我表现的空间,个体审美意识的表现力在有意无意间消解了宏大叙事的程式化特征,主题性叙事的历史永恒感在如此种种或朦胧或抽象的表现形式中被淡化。值得强调的是,形式上“祛魅”的弱化处理并非对立于主题性创作的核心导向,即主流意识形态的内涵与要求不变。

早在20世纪30年代,徐悲鸿将西画造型理念引入中国时,提出艺术兴国的主张,关于中国画的改良,他认为“借助他山,必须自有根基,否则必成为两片破瓦,合之适资人笑柄而已。”同样,在主题性美术创作中,中国画艺术家们在借鉴西方绘画表现形式之时,不断地寻求东西文化的平衡点,有关东方传统笔墨的审美取向与精神内涵,如“书写性”“以线造型”“意境美”等审美核心并未被离弃,笔墨形式的张力在艺术家的自觉追求中得到了新的生命表现。

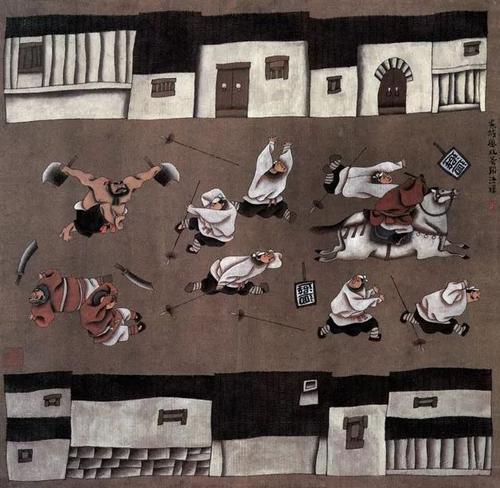

图3 周京新《水浒组画》(之黑旋风双斧闹法场),工笔重彩画,尺寸大32开,1984年创作

综观第六届全国美术作品展中国画展区,表现性语言的发挥在这一时期的中国画作品中呈现了前所未有的创新性。突破了传统笔墨造型的作品如周京新的《水浒组画》从“以工养写”的笔墨涵养中开拓出“写意工笔”的新格局(图3)[8];装饰意味浓郁的工笔画作品如余晓星的《苗林深处》(获第六届全国美术作品展览银奖),配色与构图均呈现出现代性绘画语言的新意;借景造情的抒情性作品如何家英的《十九秋》(获第六届全国美术作品展览优秀奖),以柿子树的红色树叶作为意象的载体,朴素地描绘了农家少女的小人物形象,以小见大的表现策略传达出当下社会集体性的复杂情绪与普遍情感。

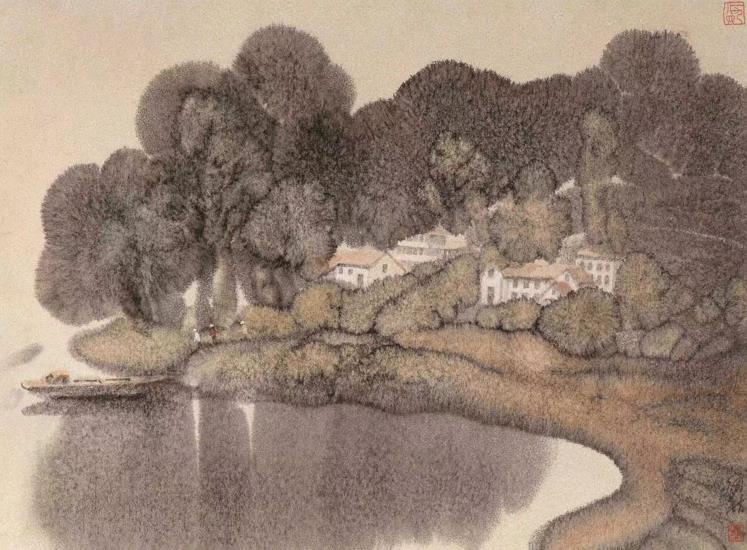

华纫秋《渔寨传新歌》(获第六届全国美术作品展览铜奖)是风景题材的水彩画作品,他将木炭和水彩综合处理,利用水彩晕散开黑色炭末,表现微妙的光影变化。水彩的流动与浸润中渗化颗粒沉淀的特殊肌理,乍一看颇具新印象主义乔治·修拉的点彩画的形式意味,细细品味中又体会到民族土壤中安静而又细腻的情感抒发。(图4)[9]

图4 华纫秋《渔寨传新歌》,木炭水彩画,尺寸56cm×77cm,1984年创作。中国美术馆藏

一百年来,中西方文化之间的碰撞与交流经历过两次高峰,美术创作也受到了西方现代性的冲击。从新时期的主题性创作成果中,我们可以窥见中国艺术家逐渐形成的基本立场,尽管这一时期美术面貌所呈现的复杂性是前所未有的,视野与格局的转变、选择与主张的自由,给予艺术家大胆探索的空间,这种探索的“完整性”“深刻性”最终体现为立足于本土的主体意识。一批艺术家在主流文化的本体意识牵引下对民族传统做出了新的诠释,主题性创作从再现走向表现,从传统走向现代,不再是对于过去的一味否定,而是在多元的形式运用和个人风格的确立中寻找中国文化的本质。宏大叙事在个体化、形式意味的自由表现中被逐步地重构,这种现象在八九十年代尤为突出,在第六届全国美术作品展的作品中得到集中呈现。

叙事空间的拓宽

显性的图像背后往往对应着意识形态的沉默话语。20世纪六、七十年代,主题性创作以“三突出”为原则,侧重于典型英雄人物的塑造,“中心人物”则追求“高、大、全”的角色形象。在色彩表现方面,程式化地追求“红、光、亮”的艺术效果,一般很难在偶像化、戏剧式的人物形象中体会到创作者的个人风格特征。当探索形式的禁区一旦被冲破,艺术家开始思考艺术的本质,中国美术家逐渐进入到对艺术本体语言的深入探索阶段。正如上文所述,表现性美术语言的现实价值,在形式语言层面,推动了民族艺术迸发出多元的表现力;而在叙事观念层面,则抒发出艺术家对国家民族更为深沉的历史反思。“这种价值观的变迁在90年代初得到了深化和推进,新时期全国美展的体制新变与学术面貌,也随着新的时代观念和各地域美术板块的出现,在新的文化语境中逐渐形成。”[10]

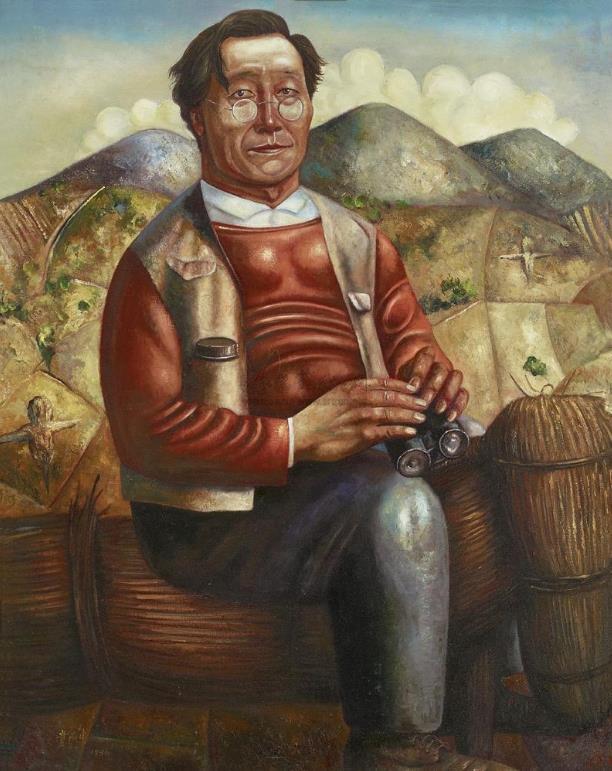

图5 韦尔申《古祥蒙古》,布面油画,尺寸157cm×138cm,1988年创作。

图6 韦尔申《守望者》,布面油画,尺寸120cm×95cm,1990年创作。

过往的“宏大叙事”创作的美学风格呈现出集体主义美学、国家主义美学的特征。而在现代主义文学思潮的影响下,强调个体性、日常化、碎片化的思想倾向直接影响到艺术家的创作。以《吉祥蒙古》(第七届全国美术作品展览金奖作品)闻名画坛的韦尔申,在少数民族题材的绘画创作中表现出一种主体意识的觉醒和本体观念的确立,艺术家对题材表现出保持某些“距离”的态度,在获得自身语言方式的同时,实现了主题语言的现代性转型,赋予了画面形象超越“纪念碑式”的主题指向(图5)[11]。朦胧的情感和特殊的氛围呈现在开放性的语义空间内,在一定程度上超越了观众的主流期待视野。相仿的表现方式被他沿用在不同题材的创作中,《守望者》(图6)[12](获第八届全国美术作品展览优秀作品奖)试图以象征性的形象表现出现代知识分子的精神处境。正如“守望”一词,其中包含了理想诉求的不确定性和带有距离的虔诚感,画家在象征性和超现实的意象中,塑造出一种静止的、漠然的、承载了自身精神处境的主体人物,这类人物和画面上的事物作为象征性的符号,共处于虚构的画面空间,他们的精神守望远离现实主义的“崇高”表达。“这个人物不是一般典型知识分子的样子,他是很富有个性的,但又具有象征意义的一个人物,他不可以作为表率,也不可以作为样本,他不是知识分子的样板,不是世俗中人,具有一种个性化的理想,是理想中的现实,而不是现实中的理想”[13] 这种隐喻性的表述方式,将个体特殊的生命体验纳入到主题性创作的叙事范畴之中,以象征性的符号暗示出某种思想状态,在形式意味的基础上强化了主题性创作的内涵。意境代替了意义,或者说意境丰富了主题性创作的意义,表现性语言在形式独立化的发展路径中构建出主题性叙事系统的哲理维度。

正如鲁道夫·阿恩海姆所言:“视觉形象永远不是对于感性材料的机械复制,而是对现实的一种创造性把握,它把握到的形象是含有丰富的想象性、创造性、敏锐性的美的形象。”[14]主题性的内涵在艺术家的自我表现中打破既定的语义空间,从内向封闭走向外向开放的状态。主题创作的精神性表达在宏大叙事的重构和集体主义美学的分崩离析中获得了更多的想象空间。长期以来被遮蔽的主体性,在形式语言结构与主题叙事框架的不断调适中,呈现出对于主题性内涵深层挖掘的自主性。

百年党史的当代探索

2014年,习近平总书记主持召开文艺工作座谈会并发表重要讲话,就如何认识文艺、如何发展文艺、如何领导文艺、如何坚定不移走中国特色社会主义文艺道路等问题作出重要论述,体现了中国共产党对文艺与时代、文艺与人民、文艺与社会生活等关系的思考和总结,是马克思主义文艺理论中国化、时代化、大众化的最新成果。进入新时代,文化部门以重大题材的创作工程为重点实施对象,不断加强对美术原创作品的扶持力度。各省市也出台各项扶持政策,通过重大题材的选题,引导并鼓励创作。近年来,由国家主导的系列重大题材美术创作工程项目已结项或正在实施。比如,为庆祝新中国成立70周年、中国共产党成立100周年,文化部(现为“中华人民共和国文化和旅游部”)于2017年至2021年组织实施“中国共产党与中华民族伟大复兴——国家重大题材美术创作工程”;2018年,中宣部、中央党史和文献研究院、中国文联共同主办了“真理的力量——纪念马克思诞辰200周年主题展览”;2019年,中华人民共和国文化和旅游部主办,文化和旅游部艺术司、中国美术馆承办了“伟大历程 壮丽画卷——庆祝中华人民共和国成立70周年美术作品展”“第十三届全国美术作品展览”;2020年的“‘一带一路’国际美术工程作品展”等,都是以国家主题性创作为项目,推动各艺术门类的创新发展,始终坚持“以人民为中心”的创作导向。

回顾百年风雨历程,红色美术经典“以美为体、以史为魂,依托丰富的历史素材”[15],中国美术家运用美术的形式再现党史上的重大事件,为世世代代的中华儿女呈现建党百年的信仰之路。李可染的中国画《长征》,傅抱石与关山月的中国画《江山如此多娇》,蔡亮、张自嶷的油画《三大主力会师》,赵建成的大型中国画《换了人间——1949•北京》等,这些具有鲜明时代特征的美术经典都在脑海中刻印出百年党史的精神图谱。近年来,在国家创作工程的推动下,美术家与党史专家密切合作,围绕着党史故事、党史精神,以新的表现形式、表现手法,创作出符合时代精神和现代审美需求的党史主题美术作品。

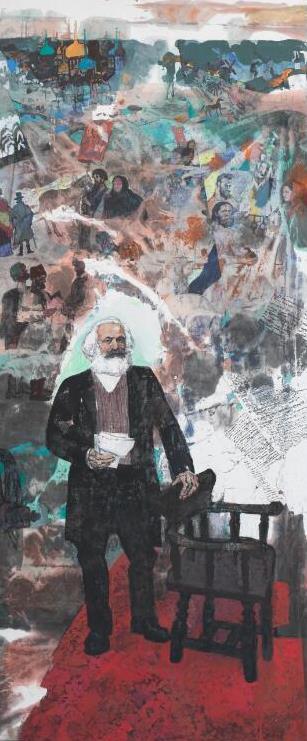

图7 刘健《晚年关注俄国和东方经济落后国家的发展道路》,中国画,尺寸458cm×192cm,2018年创作。

新时代的党史美术作品不仅要求艺术家站在历史的高度进行“宏大叙事”,更需要创作者投身时代的前沿以宽广的视野、新颖的手法、独特的构思表现出主题的新意,用紧贴新时代的艺术语言表现党史内容。2018年“真理的力量——纪念马克思诞辰200周年主题展览”中,刘健的中国画作品《马克思晚年关注俄国和东方经济落后国家的发展道路》以表现性的语言塑造出既有经典性又具时代性的红色美术作品,此幅画作表现了马克思晚年时期对于俄国农奴制改革后同东方落后国家发展道路的关切。(图7)[16]现实生活中的马克思与查苏利奇、拉甫罗夫等诸位俄国革命家在通信中不断分析、讨论形势问题,他为此自学俄文,深入研读大量有关书籍与历史资料,始终审慎地表达自己的思考与意见。作者以历史背景为依托,在布局中打破时空的结构,主题人物和前景呈现出较为写实的具体形象,除此之外的丰富意象则由表现性的手法绘就,传统的水墨重彩并蓄现代的表现语言,不落窠臼地描绘出一幅历史的画卷。画面中的马克思目光坚定,他一手执信,另一只手扶座椅,似乎在思考着人民的前途道路。而背景中的历史场景与社会人物往来交集,不以具体完整的形象描绘,在时空交错中重叠交织,具有抽象表现的意味。画幅上端俄国的风物地貌,东正教堂、教民、农民耕作等场景,在散点透视的视角中自由分布,传递出超越时空的表现意识。在画面上还有沉思的拉甫罗夫、读信的柯瓦列夫斯基、拿着信的查苏利奇等一组人物,就是他们和马克思保持着密切的通信联系,共同探讨农奴制改革后俄国的发展方向和革命前景问题。在他们与马克思之间以若干书信虚实相接,真实的描绘出对于人类前途命运关忧的主题形象和历史征程。

图8 董希文《开国大典》,布面油画,尺寸230cm×405cm,1951年至1953年创作。

董希文创作的《开国大典》被誉为红色美术的不朽经典,作为中国“油画民族化”的美术典范,激发了以开国大典为题材的创作热潮。在2014年举办的第十二届全国美术作品展览中,李成民创作了油画《开国大典——人民万岁》。从这两幅作品的对比中,便可直观地感受到同一题材在不同时期的主题性创作中,其表现形式及创作思想的嬗变。主题性美术作品不仅能够直观地呈现创作者借以艺术形式所要传递的内容,其艺术形式也隐含了不同历史阶段的美术家创作的观念之别。(图8)[17](图9)[18]正如吴为山所言,新时代的红色美术经典作品“在题材内容、表现形式和创作手法上要有新意,这个新意包括思想境界和审美境界。”

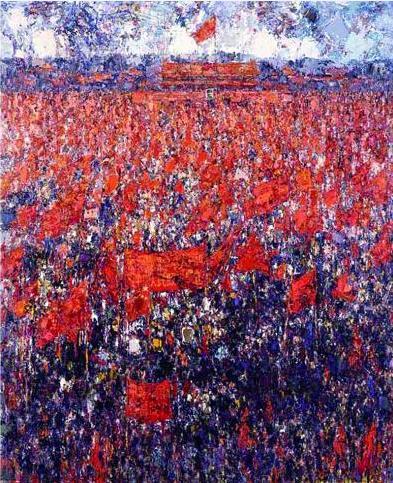

图9 李成民《开国大典 人民万岁》,布面油画,尺寸217cm×177cm,2014年创作。

观看李成民所绘《开国大典——人民万岁》,以往“宏大叙事”中的中心人物在形式上被消解了,偶像式的构图和戏剧化的形象弱化了,观众的视觉焦点看似失去了“中心”的牵引,无论是叙事中心还是视觉中心都被朦胧化的处理了,实际上将观众引入画面整一性的情绪指向中,去中心化的倾向打开了画面情感空间的容纳度。画面空间所要表现的热烈气氛已由题目副标题指明,该画的重点在于“人民”,“人民性”作为鲜活的新生命被灌注到传统的题材之中。1953年,董希文以现实主义的创作方法描绘了一个宏大而又具体的历史时刻,而在跨越了半个世纪之后的《开国大典——人民万岁》图卷中,无论是建筑空间、自然环境还是主题人物,任何具体的形象都已经被表现性的抽象色块所代替,此时语言形式的象征性已经超越现实性。在开国大典题材美术创作中体现的这一变化,可以说代表着主题性创作思想向平民史观的转变,这种转变正是呼应了新时代坚持“以人民为中心”的创作导向。

艺术家创作观念的格局决定了看待历史事件的立场,这种立场打开了个人创作的视角与空间,表达上的多重时代语境避免了主题的极端倾向,美术经典的二次创作让作品的意义得到了升华,而形式语言层面的表现性探索则提升了主题性的审美内涵。

结 语

历史地看,“弘扬民族精神、塑造中国形象”是主题性美术所关切的价值理想,中国共产党成立一百年来,在战争与革命、建设与发展、改革与崛起中,不断为主题性美术创作提供前所未有的丰富内容。如果说,国家意识形态为主题性创作指引了一个稳定的核心导向,那么,多元的表现形式就为百年美术事业的发展提供了跨越理想与现实的桥梁,艺术家在价值理想的追求中不断地突破艺术本体对于主题性表达的格局,表现性语言的融入是主题性创作跟随时代发展的必然,推动主题性美术创作的人民性、当代性与艺术性的提升,赋予主题性创作更顽强的生命力。

(作者单位:南京艺术学院研究院)

注释:

[1]《北京市举行油画学术讨论会》,《美术》1981年第3期,第51至55页。

[2] 叶浅予:《六届全国美展的启示》,《美术》1985年第2期,第3页。

[3] 唐小禾,程犁:《楚乐》,陶板丙烯壁画,尺寸520cm×1250cm,1981年创作。作品获1984年“第六届全国美术作品展览”金质奖章。

[4] 李新华:《剑》,白描连环画,尺寸32开,86页,1984年创作。作品入选1984年“第六届全国美术作品展览”并获(1986至1990年)“第四届全国连环画绘画评奖”绘画三等奖。

[5] 按照沃尔夫林的观点,绘画性就是涂绘性效果,主要强调绘画感觉和绘画工具特性所形成的视觉效果,而这种视觉效果正好区别于机械的、呆板的、匠气的视觉效果,并构成绘画因素的独立价值。

[6] 闫振铎:《温暖的风》,布面油画,尺寸180cm×180cm,1984年创作。作品入选1984年“第六届全国美术作品展览”。

[7] 闫振铎:《温暖的风》局部。

[8] 周京新:《水浒组画》(之黑旋风双斧闹法场),工笔重彩画,尺寸大32开,1984年创作。作品获1984年“第六届全国美术作品展览”中国画银奖。

[9] 华纫秋:《渔寨传新歌》,木炭水彩画,尺寸56cm×77cm,1984年创作。作品获1984年“第六届全国美术作品展览”水彩画铜奖。

[10] 于洋:《拓境前行 展呈时代——全国美展与新中国70年美术创作的路向建构》,《美术》2019年第10期,第18页。

[11] 韦尔申:《古祥蒙古》,布面油画,尺寸157cm×138cm,1988年创作。作品获1989年“第七届全国美术作品展览”油画金奖。

[12] 韦尔申:《守望者》,布面油画,尺寸120cm×95cm,1990年创作。作品获1994年“第八届全国美术作品展览”优秀作品奖。

[13] 黄丹麾:《绘画的精神守望与人文关怀——韦尔申访谈录》,《荣宝斋》2010年第6期,第195至196页。

[14] [美]鲁道夫·阿恩海姆:《艺术与视知觉》,滕守尧、朱疆源译,成都:四川人民出版社,1998年版。

[15] 吴为山:《以红色经典美术作品助力党史学习》,《中国艺术报》2021年3月5日,第1版。

[16] 刘健:《晚年关注俄国和东方经济落后国家的发展道路》,中国画,尺寸458cm×192cm,2018年创作。2018年5月5日至2018年8月5日,该作品在中宣部、中共党史研究院、中国文联联合主办的“真理的力量——纪念马克思诞辰200周年主题展览”中展出。

[17] 董希文:《开国大典》,布面油画,尺寸230cm×405cm,1951年至1953年创作。作品草图于2014年12月在北京中央美术学院美术馆首次面世。北京:中国国家博物馆藏。

[18] 李成民:《开国大典 人民万岁》,布面油画,尺寸217cm×177cm,2014年创作。作品入选2014年“第十二届全国美术作品展览”。